——156项中的装备工业

中国的近代机器工业开创于19世纪60年代。当时,西方拼命地向中国推销纺织品和鸦片,而有识的中国人向西方寻求的是“机船矿路”。“机”主要指兵器,“船”主要指战船,“矿”主要指煤矿,“路”指铁路。今日所言的“装备工业”始于清政府一批洋务派官僚办的新式工业。据1872—1911年统计,历年所设立的商办、官办、官商合办及中外合办工业共521家,其中在1895年后设立的为447家,占85%,可见中国近代工业比世界主要资本主义国家晚了100余年。

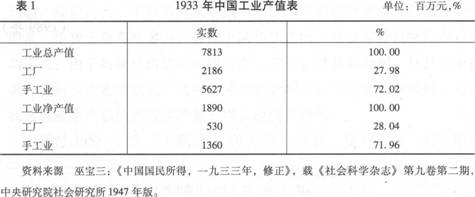

到1949年,中国工业仍以手工为主。1933年工业总产值中,工厂生产的只占27.98%,手工业生产的占72.02%(见表l)。近代工业产值在工农业总产值中仅占12.3%。与发达的资本主义国家比较,工厂的规模也很小。

工业内部结构中,轻工业发展较快,如丝织业、植物油生产等自给有余还输往国外;而以大机器生产为特征的机器制造、能源、原材料等重工业在1935年以前微乎其微。作为装备国民经济各部门的机器制造工业,仅占全部工业总产值(包括手工业)的1.6%。抗日战争期间,资源委员会在西南地区建设了一批企业,如中央机器厂、中央电工器材厂、无线电器材厂等;范旭东、吴蕴初等民营企业家也为发展酸碱化工业作出了贡献。但是,从整体上看,旧中国没有形成工业体系。工业技术水平低下,门类短缺。机械工业不能制造汽车、拖拉机和飞机等;机械厂主要从事修理和装配进15机械。据l946—1947年上海机器同业公会会员登记表,在708家机器制造厂中,制造兼修配的工厂占25%,专搞修配的厂高达75%。

鉴于中国工业极端落后的状况,新中国在制订第一个五年计划时,决定优先发展以能源、原材料、机械制造为主的重工业,实施优先发展重工业的方针,以求得巩固国防,建立国民经济发展的物质基础。首先集中力量建设苏联帮助我国设计的156个工业项目。

156项建设是新中国首次通过利用国外资金、技术和设备开展的大规模的工业建设。在资本主义封锁的严峻环境中,苏联、东欧国家的资金、技术和设备使中国突破了封锁,获得了20世纪40年代的技术和设备,这在当时是比较先进的。苏联的低利贷款也使资金极端短缺的新中国减少了利息负担,项目确立与实施取得了良好的效果。苏联、东欧国家提供的资金、技术和设备是通过贸易方式在平等互利、等价交换的原则下实现的。中国为苏联等国提供了其稀缺的廉价农产品、稀有矿产资源和国际通用货币等。

在工业基础极端薄弱、建设经验近乎空白的条件下,我国第一代党和国家领导人以高度认真负责的态度开展了建设项目的立项工作。在苏联帮助建设的项目当中,机械和军工占了很大比重。在最后完成的150项工程中:机械工业有24项,名称详见表2;军工有44项(名称从略)。军工项目主要也是机械装备项目。两者合计为68项,占最后完成项目量的45.33%。除了苏联援助的项目外,还有民主德国帮助设计的2个项目和引进捷克斯洛伐克制造技术自行设计的上海三大动力设备厂。

|