社会救助在社会建设中具有重要意义。20世纪90年代以来,学术界对新中国成立后社会救助的研究取得了可喜成果,但从研究的历史时段来看,对新中国成立初期和改革开放后的研究成果颇多,对计划经济时期城市社会救助的研究则较为薄弱。本文拟以河北省为例,探讨1957~1965年中国城市社会救助问题。

一

1956年,河北“全省十一个市(不包括承德)共447134户,2089146人”。根据摸底统计,烈军属中的困难户有3174户,其中需要定期定量补助的1656户,约占52.2%,需要临时补助的1518户,约占47.8%。有社会贫困户8942户,占总户数2.0%,35500余人,占总人口1.7%。其中需要长期救济的1510户,占贫困户16.9%,4262人,占贫民人口12.0%;需要临时救济的2991户,占贫困户33.4%,12626人,占贫民人口35.6%;虽有些生活来源但极不可靠的2961户,占贫困户33.1%,13030人,占贫民人口36.7%。[1]

1958~1960年,全国开展“大跃进”运动,社会救助领域提出了“实现城市无贫民”的口号,各层次的生产自救厂迅猛发展,社会救济面缩小。“据保定、秦皇岛等市统计,1959年救济人口占总人口的比例由1957年的0.56%降到0.14%,救济面大大缩小。”[2]

1961年,由于“大跃进”和自然灾害的影响,国民经济发生了严重困难,社会救济比例开始大幅度上升,河北省城市达到1.33%。从1961年开始,中共中央采取了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,1962年和1963年,城市职工进行精简和再精简,一些精简下来的职工生活困窘成为救助对象,社会救济面急剧扩大。据保定、石家庄、邢台、邯郸、唐山、秦皇岛、张家口、承德、沧州9市的统计,1962年社会救济比例上升到3.14%,1963年竟高达5.86%。[2]就1962年和1963年而言,上述9个城市1962年定期救济21194人,临时救济40097人;1963年定期救济27810人,临时救济95508人。1963年比1962年定期救济人数增加31.2%,临时救济人数增加138.2%。[2]

1964年,由于调整政策的实行、经济的好转,需救济人数减少。但是到1965年随着“社会主义教育运动的深入,厂矿企业清理不纯人员,社会上取缔资本主义经营,小商贩被制止了”,需救济人数又开始增加。如邯郸市1964年上半年困难户有670户,到1965年初“全市困难户达2560户,8497人,占总户数的12.68%,总人口的9.6%,人均生活水平不足5元的就有562户,2070人,需要救济的困难户猛增”。[3]

根据上述相关数据,总的来看,“文化大革命”(以下简称“文革”)前河北省城市存在着相当数量的贫困群体。对于贫困的认定,一般认为,贫困分两种:绝对贫困和相对贫困。绝对贫困的标准以维持体能最低限度的生活必需品为界线,它一般用于发展中国家贫困线的制定。相对贫困是指相对社会平均水平的贫困,通常表现为社会平均收入的某一百分比。(参见顾昕:《贫困度量的国际探索与中国贫困线的确定》,《天津社会科学》2011年第1期。)囿于当时中国的经济发展水平,社会救助对象的确立基本依据为绝对贫困标准。贫困群体主要包括孤老残幼、多子女或因病不能劳动的贫困者、精简职工及其家属、四类分子及在押犯家属等。[2](pp.429,430)1957~1965年,中国的城市一直贯彻执行1954年国家通过的“生产自救,群众互助,辅之以政府必要的救济”的救助方针。对有劳动能力的困难户,首先帮助他们生产自救。1957年1月,内务部、财政部和中国人民银行联合下发了《关于城市烈属、军属和贫民生产单位税收减免和贷款辅助问题的联合通知》。同年3月,内务部、国家经济委员会、商业部和供销合作总社等发布了《关于解决烈属、军属、残疾军人、贫民生产原料困难问题的联合通知》,对城市有生产能力的贫困者进行生产自救并予以一定的税收减免、贷款扶助和原料帮困。对靠生产自救仍然不能维持生活的给予必要的救济。1962年,河北省民政厅制定的《民政工作条例》明确指出:“在城市享受救助的对象主要是社会孤老、孤儿、社会残废者和一般市民中个人收入不足维持基本生活需要的困难户”。[4]对孤老残幼的救助,则认为“他们不仅缺乏口粮,而且常常在生活上的其他方面发生自己不能克服的困难,必须经常给予关心和照顾”;同时,“不能忽视对贫民的补助救济”,应及时对贫民发放救济费,保障其生活。[1] 1963年,内务部部长曾山在全国省、市、自治区民政和人事厅、局长会议上指出:“城市社会救济是一项经常性的工作,各地还要继续注意去抓,特别是在压缩城市人口、精减职工的情况下,更要做好城市救济工作。”“在城市社会救济工作上,主要是抓好生产自救、社会救济、收容安置三个环节。”[5]可见,当时中国政府十分重视城市社会救助工作,在制度设计上既力争避免福利依赖,又竭力保障贫困群体的生活。

对丧失劳动能力、无依无靠、无生活来源(简称“三无”)的孤儿、老年人、残疾人等,政府通过建立和完善福利院等救助机构的方式,由国家供养,保障其衣食住行和医疗等基本生活需求。为了更好地收养贫困群体中的最弱势群体——无以为生的孤老残幼,此时期,政府还对救助机构进行了调整。从1949到1956年,为救助与改造大批无家可归、无生活来源、无依无靠的孤老残幼和游民、乞丐、妓女等,包括河北省在内的全国民政部门在接收、改造旧慈善团体和救助机构的基础上,建立了大批养老院和生产教养院。1956年之后,政府改变了新中国成立初期“生产教养机构是对残老孤儿的救济福利机构,同时也是对部分游民的劳动改造机构”的理念,教养机构根据收容人员的不同情况逐步进行分类管理,1956年内务部先在《关于改善城市残老儿童教养院工作的通知》中,规定将老人和儿童从生产教养机构中划分出来,分设残老院和儿童教养院,并且明确其性质属于社会福利机构。之后在1958年第四次全国民政工作会议上提出:“各地民政部门要建立精神病院,收容无家可归、无依无靠、无生活来源的精神病人”[2](p.435)以及复员军人、久治不愈流散在社会上的精神病患者。1959年,内务部在湖北省召开现场会议,进一步规定各福利事业单位要名副其实改称为社会福利院或养老院。

据此,1956年,河北省民政厅结合本省的具体情况,在6月底对已有的混合性教养机构加以整顿,改成了单一性质的或编成班次、食宿分离的教养院。1959年6月,为落实内务部精神,河北省在唐山市召开全省残老、儿童教养、精神病收容疗养现场会。会后,各市、各专署建立了精神病院11所,并根据分类教养、区别对待的办院方针,在整顿生产教养院的基础上,按照院民(当时民政机构对收住在社会福利机构内人员的简称。)的政治、历史、年龄等情况,分别建立了儿童福利院3所、社会养老院1所、老人教养院(当时养老院与教养院的区别首先是收住对象的不同,养老院收住的是劳动人民出身的“三无”老人,教养院收住的是非劳动人民出身的“三无”老人;其次是教养院在管理上比养老院多一项任务,即通过劳动生产和政治教育将收住老人改造为新人。)14所、社会福利院3所。到1964年,河北全省社会福利单位发展到56个,其中儿童福利院18所、儿童教养院5所、社会养老院9所、老人教养院5所、社会精神病院9所、社会福利院10所。1965年,根据内务部提出的“省、专、市有重点地办院,县(市辖区)不办院的”方针,河北省对救济单位进行了全面地整顿,撤销了一部分专区、县和市辖区办的救助事业单位,对市办的社会福利院、社会养老院、社会精神病院、儿童福利院、儿童教养院、老人教养院也进行了合并,全省社会救助单位变为19个,石家庄、保定、张家口、宣化、承德、唐山、秦皇岛、沧州、邢台、邯郸市、衡水地区和康保、尚义、蔚县、沽源、平泉、昌黎县各1个,保定地区2个。[2](pp.435,436)

分类管理和坚持救助机构的社会福利性质,可以有针对性地保障收养对象的生活,维护他们的合法权益,使贫困群体都得到了政府的救助。

二

如果从院内救助和院外救助的视角考察,当时的救助情况大致如下:

(一)院内救助

院内救助的对象主要是无依无靠的孤老残幼、精神病人等,场所是在各救助机构内。

此时期,河北省救助福利机构,根据分类管理的原则,对不同的收养对象进行了不同的救助。

1.残老人员

残老人员收入社会养老院(教养院、残老院),民政部门对他们的工作方针是,以养老为主,通过适当劳动、思想教育和文娱活动,使他们身心健康,心情舒畅,在精神上有所寄托。[6]

根据河北省民政厅《民政工作条例》的规定,残老人员的生活标准“应该稍高于当地一般群众的生活水平”,“各养老院要根据院民人数的多少,配备一定数量的炊事员、传达员、看门员以及侍奉孤寡老人的服务人员。各地养老院在配备人员时,根据实际情况把一部分人员如炊事员、传达员等与干部一样列入正式编制”。另外还规定“要从收容人员中提拔一部分人(不算正式编制)作服务工作,依据他们的服务态度、劳动多少,从事业费中适当地给予补助。此外,养老院还须广泛地发动互助解决孤寡老人的生活困难”。[4]这些规定有利于保障残老人员的生活水准,有利于保证养老院工作人员的数量和提高他们的工作积极性。民政厅还要求,残老人员从事的劳动必须生产技术简单、适合老人参加、资金投入不大、没有原料和销路的困难,如可从事糊纸盒、糊纸袋、编织等劳动,以及种菜、磨豆腐和饲养猪、羊、鸡等副业生产。老人生产所得,主要用于改善他们自己的生活。这些规定成为省内各福利机构的救助依据。

例如邯郸市在1958年初大办福利事业的热潮中建立了市残老教养院。当时无以为生的残老人员与游民、乞丐和儿童安置在一起,一定程度上影响了残老人员的生活。同年9月,民政部门对残老教养院进行了整顿,将贫苦市民中无依无靠、无家可归的老年人分出来,建立了邯郸市养老院。由于“养老院实行民主管理,成立了民主生活管理委员会,委员5人。主任委员由院干部担任,副主任委员和委员均系院民。委员会内设卫生委员、生活委员、文娱委员。每周开一次会议”,“生活水平不断提高。起初院民月伙食费为5元,1959年提高为7.23元。每年发单衣两身,棉衣一身,棉衣均为新里新面新棉花做成,鞋、帽、袜子、毛巾按时发给。住处是由政府拨款建造的新砖房,有单间和集体宿舍,饭厅和厨房。生活用品齐全,粗粮细做,饭菜适口”。[3](pp.123,124) 1958年底,邯郸市养老院有院民15人。1959年初,一批包括烈军属、退职退休人员在内的孤寡老人入院,当年养老院有工作人员6人,年底实有老人19人(军属、退职退休人员除外)。1962年养老院定编,工作人员减少为5人,院民16人。1965年养老院并入市社会救济院。几年来,“老人们在这个院里生活心情舒畅,自动参加力所能及的生产,增加了收入,改善了生活,锻炼了身体”。[3](p.124)

而1960年3月建立的张家口市桥东区城市敬老院,除保证老人衣食住行外,“区医院每半个月给老人免费体检一次。对于患病老人,使老人感到在敬老院比在家更方便。敬老院还准备了象棋、扑克等娱乐用品,给老人订报纸,供老人娱乐、阅读,还组织他们从事力所能及的生产,老人通过磨扣子、包杆等劳动,每人每月收入最多达6元,最少有1.5元”。[7]

可见,当时的养老机构基本贯彻了民政部门对残老群体的工作方针,满足了老人的衣食住行、疾病预防和护理等基本生活需求以及精神需求等,从理念到做法,传承了中国的敬老传统。所以,院民生活比较愉快,张家口老人赵存生说:“自己在家里时,一到做饭的时候,不是少米,就是缺面,每天仅吃些窝窝头和旧饭,哪能像这样,每天都变着花样吃”,“老人们感到这里是好归宿”。[7]

2.儿童

此时期,河北省儿童教养单位的收容对象包括:社会上无人抚养的孤儿,影响社会治安的流浪儿童(少年犯例外),无人抚养的刑事罪犯、反革命、劳动教养等分子的子女,因家长生产、工作而家中确实无法照顾的残疾儿童。其中,无依无靠、丧失劳动能力、无法维持生活的孤儿收入儿童福利院,顽劣儿童收入儿童教养院。政府规定,他们的生活供给标准要“保持一般群众生活水平”。“儿童福利院实行抚养教育与适当的生产活动相结合的管理方法,全面关心儿童的生活。对学龄儿童要组织他们的文化学习;对婴幼儿要配备专职的保育员,做好管理教育工作”;对顽劣儿童,根据其特点,加强品德教育和纪律教育。[4]如天津市儿童福利院(1958年2月,经全国人民代表大会决议,将天津市划归河北省。1967年1月,天津市恢复为直辖市。在本文涉及的1957~1965年期间,天津市基本上属河北省管辖。),“收容对象主要是生活在本市无家可归的孤儿、弃婴和父母犯罪在押、无亲属照顾的儿童,到1965年共收容145人,其中7周岁以下的22人,7~16周岁的121人,16周岁以上的2人”。“福利院配有工作人员32人,7人担任教学工作”。日常管理上“分为育幼和学生两个部。育幼部里各类型的残疾儿童36人,对他们以保育为主,实行教养、锻炼、矫正和治疗相结合的方法”。“学生部里有学龄儿童109人,分为初小一年级到初中一年级共六个年级”。小学在本院采用复式教学,初中生在校外走读。学生按年级每周上课六个半天,有语文、算术、史地、自然常识等课程,每天还有两节劳动教育课,组织儿童进行力所能及的服务性和加工性的劳动生产。[8]

1957~1965年,河北省各儿童福利院一般机构健全,工作人员充足,管理也比较规范,基本贯彻了“教员、政治辅导员、生活保育员三员一体制”、“区别对待”等理念,使儿童不仅获得基本的生活保障,而且学有所获。如邯郸市儿童福利院“儿童的生活得到较好照顾,经济较为困难的1961年每人每月粮食指标为25斤,年底增为每人每月30斤”;院内教育“为挽救教育顽劣儿童发挥了重要作用。第一年就收容儿童63人,有6名儿童痛改前非,离校返家。1962年收容教育85人,27人改掉恶习,由家长领回,6人正式毕业。1963年收容教育54人,30人出校。1964年改为儿童教养院后,又兼收弃婴。本年收容48人,92人出院。1965年,在校儿童31人,出院27人”。[3](p.123)据对天津、保定二市的统计,1957~1960年培养出院380余人中有的当了小学教师,有的成了生产技术人员,还有的参加了党政部门的工作。总之,通过对儿童的救助,改变了这些儿童的生活面貌和精神面貌,为社会主义建设培养了人才。[9]

院内救助除了残老人员和儿童,还包括精神病和麻风病人等,如1957年河北省建立望都县麻风病院,集中收治164名麻风病患者。[2](p.421)

(二)院外救助

在救助机构外进行的救助都是院外救助。

1.城市贫民救助

1956年11月,内务部《关于调整城市困难户救济标准的通知》指出,城市困难户的救助标准,应当以能够维持城市一般贫民的生活水平为原则;对能够参加生产的困难户,应当尽量组织和扶持他们参加各种可能的生产,但孤老残疾虽已参加生产,一般也不要减低他们原来的救济标准,使其生活因从事劳动而得到改善;对贫困的老年知识分子以及当地政府认为需要予以特殊照顾的其他人员,其救助标准可高于一般困难户的标准;国民党军政人员家属、被俘释放人员、在押犯家属等,需要救助时,要按一般困难户救助标准同样予以救助。[10]

为了做好救助工作,内务部还要求建立和健全社会救济工作的必要制度,如简单易行的社会贫困户登记制度、评议制度,实行分片负责、分类管理的办法,简化拨款的手续和层次等。在救助中,居民委员会帮助街道办事处掌握应受救济户的情况并提出意见,街道办事处负责申请救济、审查、批准和发款等,市区民政部门进行督促和检查,三方协同配合,共同完成社会救助工作。

河北省各城市结合当地具体情况落实内务部的要求。如张家口市宣化区,全区共有居民21219户,89876人,1963年生活困难的闲散人口(这里指已达法定劳动年龄但因各种原因不愿或不能在职劳动的人。)有1738人,他们的家庭人口合计5986人。闲散人口中下放职工最多,计755人,占闲散人口总数的43.4%;其次为失学学生和应届毕业生,共有688人,占闲散人口总数的39.6%;再次是贫困的街道居民188人,占闲散人口总数的10.8%;刑满释放人员82人,占闲散人口总数的4.7%;被开除的职工25人,占闲散人口总数的1.4%。区民政局针对不同情况,采取不同方法对他们进行安置。对有劳动能力的一般组织参加劳动服务队,由劳动部门轮流调配做临时工,对半劳力和辅助劳力由公社和街道帮助找生产门路,因人因地开展各项生产(如组织修鞋、缝补、做豆腐、卖冰棍、砸石头、剪纸、拾粪、当保姆等),他们上半年共增加收入110140元,解决了生活困难问题。对无劳力、缺劳力和劳力弱的困难户,通过组织生产仍不能维持生活的,还发放了定期定量或临时救济款,上半年共救济643户次,1742人次,发救济款6716.41元。其中,孤老无依靠的294户,528人,2735元;人多劳力少的186户,773人,2303元;主要劳力患病的89户,191人,852.41元;在押犯家属74户,250人,826元。定期定量或临时救济与1962年同期相比,户数增加了75.4%,人数增加了57.9%,款数增加了38.2%。[11]

在查阅河北省其他城市如石家庄、邯郸等地资料后发现,1957~1965年,河北省城市贫民救助都严格贯彻了“生产自救”的原则,开展的主要生产形式可以概括为五种:一是企业性质的,即政府投资并派人管理,吸收贫民参加;二是手工业生产合作社性质的,即由群众自办,政府给予资金和技术扶持;三是长期性的生产互助组;四是季节性或临时性的生产互助组;五是自己在家生产。这五种形式,后四种由于简便易行,兴办较多。当时无以为生的民众才被纳入政府救助的范围,而且,政府对于救助对象也是根据他们的情况进行安置:对于家庭人口多、缺乏劳动力、收入不能维持生活的或只能稍微劳动偶有收入的老、弱、孤、寡、残疾者需要给予经常补助的,实行一次评议、定期分别补助的办法,予以长期救济;对于临时发生困难的贫困户、无业闲散人员就业之前生活困难的,根据具体困难程度,适当进行救济;对于生活困难无力就医的实行减免医疗费等。上述社会救助举措既力避福利依赖,以免影响国家建设,又根据不同情况加以区别对待,以保证弱势人群的生活,符合当时的中国国情。

2.残疾人院外救助

对于城市中的残疾人,一部分无生存能力又无依无靠的被福利机构收养,一部分由家庭负责,一部分接受院外救助。新中国成立后,中国政府很重视残疾人社会福利事业。1953年3月,第一个残疾人福利组织——中国盲人福利会在北京成立。1955年4月,中国盲人福利会组织创办全国盲人训练班,分别开设了普通工艺与农艺、按摩、师资、音乐4个班,学员毕业后遍布全国各地,为残疾人救助事业的开展奠定了人员基础。1956年2月,中国聋哑人福利会成立。1957年在国内各城市先后建立盲人福利分会和聋哑人福利分会,或分别成立盲人俱乐部、聋哑人俱乐部。各层次盲人、聋哑人福利会的成立为残疾人救助事业的开展奠定了组织基础。1960年5月,中国盲人福利会和中国聋哑人福利会合并为中国盲人聋哑人协会。

1958年,河北省有盲人、聋哑人约18万人。[12]1958年9月,“河北省盲人协会筹备委员会”、“河北省聋哑人协会筹备委员会”成立,合设办事机构——干事会,有总干事1人(兼职),副总干事2人,干事5人。省盲人聋哑人协会筹委会成立后,在此时期做了四方面的工作:

首先是致力于组织和安排能参加生产的盲人和聋哑人进行生产。如在石家庄市,1959年9月,为了安置残疾人就业,由市民政局投资兴建全民所有制福利企业盲聋哑教学工厂,占地面积618平方米,二十多名残疾人白手起家,利用废铁丝制成电焊条,加工水泵铸件等。1961年改名为桥东区综合加工厂,职工增加到59人,其中盲聋哑残疾人41名,占职工总数的69.5%,主要生产铁丝筛、笊篱、铜铸件等。到1963年7月,该厂职工增加到63名。1964年改名为石家庄市盲聋哑石棉厂,生产的主要产品有石棉粉、笊篱等,生产逐步发展后,到1965年实现利润20.6万元,职工平均工资32.63元。[13]又如在秦皇岛市,1963年市民政局建立盲聋哑人社会福利厂2个,安排了8名盲人、32名聋哑人的工作。后来福利厂调整时,盲人和聋哑人成为正式职工,并给予他们较高的工资待遇,一般为28~35元。另外,市民政局还建立了2所盲人按摩诊所,以帮助盲人就业。[14]1959年以后,为提高盲人、聋哑人的就业率,河北省还开办了按摩、裁剪、缝纫、绘画等多种技术培训班。[2](p.453)

其次是在城市开展盲人和聋哑人的文化教育工作。各类学校对接受教育的盲人和聋哑人或免费或给予困难补贴。盲人学校以学习盲文为主,聋哑学校以学习文字为主,并结合手语和汉语手指字母进行教育。早在1957年,石家庄市就开设盲人训练班,共收盲人学生96名,设立了1个盲人学习班、4个盲人业余学习小组。1962年,在盲人训练班的基础上又开设了两所聋哑学校,共有学生61名,8名老师(其中1名从事行政工作),按学生的文化水平分6个班。1963年共毕业16人。其中6人转入聋哑人工厂,7人参加其他工作,3人从事农业生产。[13](pp.378,379)秦皇岛市盲人聋哑人协会筹委会成立后采取“全日制、半工半读和业余学习等三种形式,建立了4所学校(全日制学校1所,半工、半读2所,业余1所),共有学员69人,教员5名”。盲人学生和聋哑学生进入上述学校后,学习成绩提高很快,“到1963年全日制班的学生已达到高小文化程度,半工半读和业余班的学生也能看书、看报和写信。同时,学校还组织了舞蹈、哑剧等文体活动,使盲人、哑人儿童的精神面貌有了很大的改观”。[14]

再次是建立盲人、聋哑人协会的组织,吸收会员;如成立盲人、聋哑人俱乐部和体育协会等,组织盲人和聋哑人的文娱体育活动。到1959年底,先后有天津、唐山、石家庄、保定、邯郸、张家口、秦皇岛、承德8市,定县、蔚县、张北、易县、正定、新乐、束鹿、昌黎、兴隆、宁晋、巨鹿、深县、大名、磁县等17个县建立了盲人、聋哑人协会或筹委会。其中,唐山市的盲人聋哑人协会一建立,就组建了以盲人职工为主的音乐曲艺团,为工厂和市有关部门进行演出。[2](pp.452,455)

最后是省盲人聋哑人协会筹委会贯彻“预防为主,防治并进”的方针,联合当地卫生部门大力开展盲聋哑症的防治工作。[12]如20世纪60年代初,石家庄市政府医院和省第二医院就组织了专门治疗小组,对聋哑人进行了专门治疗,有效率达80%,有的人还恢复了听觉。[13](p.379)

除了城市贫民和残疾人外,此时期院外救助的对象还包括其他群体。例如,1965年7月,河北省人民委员会转发国务院通知,对1957年底以前参加工作、1961年至1965年6月9日期间精简退职并发给一次性退职补助金的职工,凡丧失全部或大部分劳动能力,或年老体弱,或长期患病,家庭生活无依无靠的,由当地民政部门按月发给本人原工资标准40%的救济费,[2](p.420)仅唐山市就有317人受益。(唐山市民政局:《唐山民政志(1878~1988)》,1990年编印,第371页。)

三

综上所述,我们可以对1957~1965年河北省的城市社会救助工作做出以下结论:

(一)政府通过各种救助形式保障了城市贫困群体的生活

社会救助最根本的目的是扶贫济困,保障生活贫困群体的最低生活需求。1957~1965年,在当时城市高就业的背景下,机关、企业职工享受着比较全面的生活、住房、劳动保险、教育、医疗等福利和保障,社会救助对象较少,因此,当时国家的救助基本实现了对救助对象的全覆盖。

以1963年为例,河北全省城市救助123318人,无依无靠的孤老残幼12927人,占10.48%;多子女或因病不能劳动者75270人,占61.04%;精简职工及家属11934人,占9.68%;四类分子及在押家属8142人,占6.60%;其他15045人,占12.20%。[2](pp.429,430)在查阅此时期河北省各城市社会救助的资料时发现,在“文革”前十年,即使是四类分子及在押家属也基本上得到不同程度的救助,所以说当时的社会救助基本覆盖了因各种原因致贫的城市困难户,体现了社会救助的人道主义原则。

通过本文第二部分可知,对于当时的城市贫困群体,政府或者通过负责衣食住的方式进行收养,或者通过生产自救、临时或定期发放救济款物等予以救助。尽管当时的救助水平较低,但“对解决人们吃饭、穿衣、住房、生病、子女上学等临时困难起了积极作用,保证了不冻、饿死人”。[3](p.112)

(二)政府社会救助的主要手段是帮助城市贫困群体中有工作能力者就业

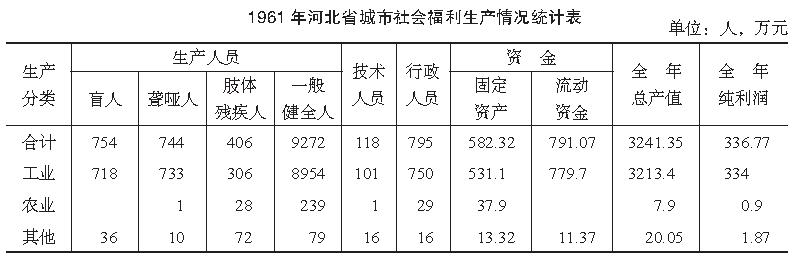

政府帮助城市贫困群体脱困的最主要手段就是帮助他们当中有工作能力的人就业。当时的救助原则是生产自救为主,国家救济为辅。1957年末,河北省城市共有军烈属、贫民生产自救单位323个,生产人员48650人,年产值为723.86万元,年利润为76.27万元;1958年提倡“救济工作促进工农业‘大跃进’”,河北省城市福利生产单位发展到3200个,参加生产人员6.6万多人,年生产总值达3000万元之多,实现利润376万余元。1959~1960年内务部对城市福利生产进行整顿。1960年整顿完成后,河北省民政部门直管的福利生产工厂58个,共有职工11384人,年生产总值5694万元,年利润310万元(1961年的情况见下表)。1963年,河北省城市社会救助生产单位78个,职工6545人,其中盲聋哑等残疾职工767人,占职工总数的11.72%。[2](pp.442~444)1965年,仅“邯郸市4月至9月份就组织起拆洗缝补、外加工、修车、理发等47个项目,安排闲散劳力6402个。其中困难户劳力2246人。总收入149660.21元,相当于同期救济款的l7倍”,“有1519户摆脱了生活困难,1337户上升为富裕户”。[3](p.118)

资料来源:河北省民政厅:《61年城市社会福利生产情况统计表》,河北省档案馆:935-5-246。

1957~1965年中国社会救助的生产自救和帮助困难人群就业为第一要务的理念是正确的。帮助困难人群就业不仅解决了他们的生活困难,减少了国家的财政支出,还增强了他们对社会的认同。例如,秦皇岛聋哑人刘来福的父亲刘子厚说:“我七个小孩,三个哑巴,现在他们都在厂子工作、学习,一家人生活有吃、有用,过去在旧社会就是吃粮也混不上,这都是共产党、毛主席给带来的,我一定好好工作,并教育孩子好好学习和工作,用实际行动来报答党的恩情。”[14]当时河北省民政局在总结工作时,认为社会救助“不仅调动了这些人在社会主义建设中的积极因素和体现了社会主义制度的优越性,改变了这些人的生活面貌和精神面貌,同时对安定社会秩序,维护国家法纪也起到了一定作用”。[9]这些情况进一步说明当时城市社会救助的绩效是值得肯定的。

(三)政府对社会救助管理更加规范和细化

与新中国成立初期相比较,此时期政府对社会救助的管理更加规范和细化。如前文所述,民政部门改变了过去生产教养机构既是残老孤儿的救济福利机构、又是对部分游民劳动改造机构的混乱局面,分门别类建立了儿童福利院、儿童教养院、老人教养院、精神病院、麻风病院等救助机构。民政部门更注重建立和健全社会救济工作制度,如社会贫困户登记制度、评议制度,分片负责、分类管理制度等,注重发挥居民委员会、街道办事处、民政部门等组织机构的合力作用。这些举措有利于提升救助质量和推动社会救助事业的进步,彰显了政府对困难人群的人文关怀。救助标准与新中国成立初期相比也有较大的改善,除向困难群众发放口粮外,还照顾到他们的一些必要的生活费用。(中华人民共和国内务部办公厅:《民政法令汇编》,1959年编印,第361页。)

但由于受“大跃进”以及各种政治社会运动的影响,社会救助事业也曾出现过起伏,如邯郸市“1958年,在大办福利事业的热潮中,烈属养老院、幸福院、敬老院、荣复军人疗养院等迅速兴起。从1958年初至1959年6月的一年半中,市、区、公社、生产队四级就建立福利事业单位206处,收养2298人……但是,由于基础不牢,再加上三年自然灾害的干扰,从1961年以后,福利事业被迫进行整顿,逐步合并、精减或停办。1962年全市尚存烈属养老院、荣复军人疗养院共4个,收养烈军属、荣复军人129人;养老(残老)院、工读学校4个,收养64人。1965年3月,全市有社会救济院1个,收养17人,儿童教养院1个,收养48人;烈属养老院1个,收养39人”。[3](p.122)甚至还发生过较大的偏差,如1958年河北省和全国其他地方大搞城市福利生产的“跃进”,提出“工作对象都生产,产值翻一番,救济不要了,支持工农业跃进大生产”的口号,过度开发贫困群体中的劳动力资源。好在后来国民经济调整政策实施后得以纠正,社会救助机构由生产、教养机构,变为单一的社会救助机构,到1965年6月前一直坚持“以养为主”的方针。

此时期社会救助实践给我们许多启示,其中最重要的一条是解决贫困人口问题应该立足于解决他们的就业。在这方面,计划经济时期帮助弱势群体就业的做法是有参考价值的:第一,发挥政府的主导作用。全面建设社会主义时期,政府和各级组织为解决残疾人等弱势群体的就业问题,做了许多细致的工作。随着市场经济的发展,目前各单位在用人方面的自主权逐步扩大,在这种情况下,健全人都存在着巨大的就业压力,更不用说处于劣势的弱势群体了。因此,今天解决他们的就业问题,更需要政府发挥主导作用。第二,发展特色教育,让残疾人等弱势群体获得公平的就业机会。全面建设社会主义时期,残疾人等弱势群体之所以能一定程度地就业,与当时政府注重他们的教育是分不开的。当今,弱势群体受教育程度和获得的职业技能等,成为影响他们就业的主要因素。据调查,在高等教育几近普及的今天,接受过较高文化教育的残疾人极少,究其原因,主要是残疾人教育资源不足,即使在北京,虽然残疾人特殊教育“在首都教育中占有不可或缺的一席之地”,但“数量规模不大”。[15]因此,为残疾人接受教育创造条件,保障他们受教育的权利,保证他们和健全人处于一个公平的起点,获得平等的就业机会至关重要。

[ 参 引 文 献 ]

[1]《一九五六、五七两年城市优抚、社会救济工作规划》,河北省档案馆:935-17-78。

[2]《河北省志·民政志》,河北人民出版社2010年版,第429页。

[3]《邯郸市民政志》,河北教育出版社1989年版,第113、115、118页。

[4]《民政工作条例(1962年)》,河北省档案馆:935-3-211。

[5]《内务部曾山部长在全国省、市、自治区民政和人事厅、局长会议上的总结报告》,河北省档案馆:935-5-245。

[6]《当代中国的民政》,当代中国出版社1994年版,第435、436页。

[7]《张家口市桥东区人民委员会民政科关于举办城市和农村敬老院的几点初步体会》,河北省档案馆:935-17-154。

[8]《关于天津市儿童教养院和安置农场贯彻半工(农)半读制度情况的报告》,河北省档案馆:935-17-336。

[9]《河北省城市社会福利事业情况和今后意见》,河北省档案馆:935-5-226。

[10]《关于调整城市困难户救济标准的通知》,河北省档案馆:935-2-124。

[11]《张家口市宣化区民政局关于城市社会救济工作的调查报告(摘要)》,河北省档案馆:935-5-232。

[12]《河北省民政厅关于成立“河北省盲人协会筹委会”及“河北省聋哑人协会筹委会”向省长的报告》,河北省档案馆:935-3-134。

[13]《石家庄市民政志》,中国社会出版社1993年版,第430、431页。

[14]《秦皇岛市盲人聋哑人协会筹委会关于加强盲人、聋哑人政治思想教育和妥善安排生产、生活情况的报告》,河北省档案馆:935-3-297。

[15]许家成、钟经华、赵向东、郝传萍:《关于“首都特殊教育”学科建设的几个问题》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2005年第3期。

[责任编辑:叶张瑜]

[作者简介]高冬梅,法学博士,教授,北京联合大学马克思主义学院,100101;邓莎,历史学硕士,河北省邢台市市场管理处,054000。

*本文为国家社会科学基金项目“中国社会救助的历史考察和历史经验研究”(10BDJ009)的阶段性研究成果。

本文发表在《当代中国史研究》2017年第1期

|