新中国成立后,保障和改善工人居住条件既是一项刻不容缓的民生工程,也是一项体现工人阶级当家作主地位的政治任务。自1952年开始,国家投入大量资金在北京、天津、上海、沈阳等城市集中建设了一批工人新村。其中,天津市于1952~1953年间建成了7个工人新村,建设规模居全国之首,在一定程度上缓解了工人住房紧张的状况。目前关于工人新村的研究主要聚焦在上海,侧重于从规划、空间、制度等层面探讨其对工人生活及城市发展的影响,而对工人新村的建设背景、具体过程及面临的困难等基本问题仍缺乏足够关注。(代表性成果主要有王瑞芳:《新中国成立之初城市职工住宅环境与工人新村建设》,《史学月刊》2015年第4期;罗岗:《空间的生产与空间的转移——上海工人新村与社会主义城市经验》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第6期;杨辰:《社会主义城市的空间实践——上海工人新村(1949~1978)》,《人文地理》2011年第3期;丁桂节:《工人新村:“永远的幸福生活”——解读上海20世纪50、60年代的工人新村》,同济大学2007年博士学位论文;齐文:《空间,场所与认同——我国20世纪50、60年代的工人新村》,中国美术学院2017年博士学位论文;等等。关于天津工人新村的研究成果仅见闫立飞:《“新村”想象与城市形象的变迁:从工人新村到城市世纪危改》,上海师范大学都市文化研究中心:《城市史与城市研究》,上海三联书店2015年版,第215~228页。)为此,本文依据档案资料,以1952~1953年天津工人新村建设为研究对象,对上述问题予以考察,以求教于方家。

一、工人新村的建设背景

新中国成立后,在变消费城市为生产城市方针的指导下,天津的工业生产迅速恢复,工人规模不断扩大。而与此同时,城市住房严重短缺,工人居住环境恶劣,建设工人宿舍成为当时一项紧迫的任务。

(一)工业的恢复和工人规模的扩大

近代以来天津工业得到了快速发展,在全国居于前列。根据1947年的调查,天津工厂数约占全国总数的9%,工人数占全国总数的8%,仅次于上海。[1]但是,解放战争期间,天津工业受到冲击。1949年1月解放后,天津市人民政府(以下简称市政府)非常重视生产的恢复与发展,但有些资本家有所顾虑,甚至误解和曲解党的政策,以致在工厂复工问题上出现了一些曲折。[2]1949年3月5日,毛泽东在中共七届二中全会上指出:“从我们接管城市的第一天起,我们的眼睛就要向着这个城市的生产事业的恢复和发展……只有将城市的生产恢复起来和发展起来了,将消费的城市变成生产的城市了,人民政权才能巩固起来。”[3]4月,刘少奇到天津指导工作,在近一个月的时间里走访了各大工厂,召开了许多座谈会,稳定了资本家的情绪,促进了生产的恢复。

截至1949年11月,全市各国营工厂不仅基本完成了恢复生产的任务,而且超过了国民党统治时期的生产水平,产量平均超过20%~30%。[2](p.583)到1952年底,全市工业总产值较1949年增长了1.7倍。在工农业总产值构成中,工业产值占比由84%上升到88%。[4]在工业恢复和发展的同时,工业企业和工人数量也快速增长。

资料来源:天津市统计局编:《天津四十年(1949~1989)》,中国统计出版社1989年版,第273、291、415页。

由表1可以看出,截至1952年,天津工业企业数量较1949年增长72%,职工人数增长60%。其中,国营工业企业的工人数量增长107%。从全国情况来看,1949年国营工业企业职工数量为305.9万人,1952年末为510.3万人,增长67%。[5]可见,天津国营工业企业职工数量的增长速度远高于全国水平。在私营工业企业方面,1949~1952年全市从业人数分别为64443人、88801人、129810人、120878人,4年之间增长了88%。[6]这一时期工人数量的增加,一方面是由于外来人口的流入,另一方面是大量无业市民被吸收到工厂成为工人。据统计,1949年天津市区每名就业人口平均抚养2.67人,到1952年下降为2.13人。[4](p.272)随着生产规模的持续扩大,工业企业生产的组织化程度越来越高,工人就近集中居住和建设工人宿舍等需求更加紧迫。

(二)工人居住环境条件较差

住房短缺是新中国成立初期天津面临的一个重要问题。具体到工人方面,根据1952年的两项调查,在工厂居住的工人分别仅占工人总数的20%[7]和28%[8],可见工人宿舍严重短缺。如国营棉纺各厂(不包括三厂)共有职工26014人,宿舍6875间,解决了12447人的住宿问题,约占工人总数的48%。[9]国营自行车厂有630名工人,仅有97间宿舍,只能满足57名有家眷的工人和14名单身工人居住,其余500多人只能租房。有的工人因为租不到房,把一家人分到四五处居住,集中吃饭,分散睡觉。[10]在大型工厂中,工人宿舍短缺的情况较为严重,如裕津铁丝厂有600多名工人,住在工厂单身宿舍的只有90余人;橡胶分厂的700余名工人中,在工厂宿舍居住的仅50人。[7]恒大烟草厂和中华火柴厂的员工数量分别为1051人和798人,但分别仅有宿舍58间和44间。[9]而在中小型工厂中,缺乏宿舍的情况则更为严重,如华北猪鬃公司和达生纱厂均未建工人宿舍。[11]

一些工厂虽然有工人宿舍,但普遍拥挤不堪,条件较差。棉纺三厂工人姜某某说:“我们感觉现在的生活是没有一点问题了,可是最大的问题,住的房子太少,人太多,尤其是热天,那太不方便了。”他家一间房内住了13口人,老夫妇两人,三个儿子和媳妇,一个女儿,两个孙子,一个孙女和他妻子的姐姐。女工李某某家里共11口人,父亲、两个哥哥、两个嫂子、两个侄子、两个侄女、一个姑姑。她说:“因为人员多,只有一间住房,居住非常困难,没地方睡。”[12]北洋纱厂每间女工宿舍住7~12人,双层床位,光线较差,非常拥挤。[11]由于多数工厂的宿舍都建于20世纪二三十年代,后来很少新建及修缮,所以普遍严重破漏。棉纺二厂宿舍漏雨严重,工人为了避雨将被子顶在头上,被子湿透了,又跑到桌下避雨,无法正常休息。[9]棉纺三厂的两间单身宿舍由仓库改建,冬天就直接在水泥地上铺草,工人睡在上面,夜间老鼠到处乱窜,导致很多工人生病。室内卫生情况很差,只有三个窗户,光线不足,通风不畅。[12]

(三)工人宿舍建设情况及问题

天津解放后,各工厂虽然建设了一些工人宿舍,但数量较少,且主要是几个国营大工厂。如国营棉纺各厂1950年建房707间,天津钢厂1951年建房600间。而中小型工厂一般很少建房或根本没有建房计划。

制约这一时期建设工人宿舍的因素主要有以下几点:一是经济因素。天津解放初期社会经济虽在恢复中,但建房是一项较大的支出,各企业和个人没有足够的能力承担。即使国营大工厂也受经济条件所限,如国营棉纺各厂1951年计划建房7500间,但限于资金短缺最终只建了293间房。二是缺乏建房的动力。一些市民和私营企业考虑到将来可能要废除财产私有制,所以都不愿意投资建房,更愿意租房。[7]三是土地问题难以解决。除部分国营工厂有空余土地建房外,其他工厂普遍缺乏土地。如恒大烟草厂1950年计划在海光寺附近建设工人宿舍,但由于军医大学和制水厂也看中了同一块地,三方争执不下,直到1951年也未能开工。该厂负责人为此抱怨:“我们从去年就申请建委会及公产管理局,一直到现在也未得到答复,耽误了我们多少事。”[9]

此外,个别国营工厂在建设工人宿舍过程中出现了标准过高、浪费严重的现象。如棉纺五厂于1951年春季建筑了一所“宫殿式”的工人宿舍,有走廊、暖气、洗脸室、古式宫灯、水磨石地等,花费不菲,但实际只能容纳48户工人居住。天津钢厂于1950年也建设了50幢“西式房屋”,每幢房屋都配有卧室、会客室、厕所、厨房等。这本是按一家住一幢设计的,但因急需房屋的工人太多,最后只好两三家住一幢,一家住在卧室,另一家住在会客室或者厨房,给工人生活带来了很多不便。[13]全国总工会对这种情况及时进行了批评:“有些同志认为不造房子则已,要造就造得漂亮,‘实现社会主义标准’,结果造了讲究的西式洋房,一来工人目前住起来连被褥窗幔都很困难,二来也只能解决少数人的问题,这不是从工人的需要出发的,并不为工人群众所欢迎。”[14]

从这一时期工人宿舍紧缺、居住环境较差等情况来看,如何用好有限的资金建造更多的满足基本生活需要的房屋,无疑是各级政府首先要考虑的问题。

二、工人新村的建设情况

随着全国在1952年掀起职工住房建设的高潮,天津市确立了建设5万间工人宿舍的目标。为了完成这一艰巨的任务,在集中管理、勤俭节约的原则指导下,各建房企业通过发动工人及其家属参加义务劳动、推广先进工作法等方式,较快地完成了建房任务。

(一)建设工人新村计划的提出

从1951年开始,改善工人居住环境逐渐成为党和政府在大城市开展的一项紧迫工作。1951年2月,毛泽东向各中央局转发中共北京市委解决房荒计划的批语中指出:“必须有计划地建筑新房,修理旧房,满足人民的需要。”[15]在中共中央的号召下,全国主要工业城市从1951年下半年开始研究解决工人住房问题,此后,大规模住房建设逐步展开。随着国民经济的恢复以及通过新中国成立最初几年住房建设的实践,党和政府逐渐意识到由政府集中建房是短期内解决住房问题的唯一选择,只有政府才能统筹各方力量,解决资金、材料、土地等困难,同时也能统一规划、控制成本,解决更多工人及家属的居住问题。

根据当时的财政状况,经全国各大区财委会主任会议讨论,中央财政经济委员会(以下简称中财委)确定了解决工人住房问题的几条基本原则:一是国营厂矿所缺职工住宅用3~4年分步解决;二是限于财政力量及木材供应的困难,工人宿舍的建筑标准因陋就简,不宜过高;三是增建职工住宅所需的投资,国营厂矿的由中央负责,大区及省市营企业的由大区或省市负责,私营企业的由各地市政府组织与动员私营厂家出资解决,国家概不投资。[16]根据1952年国营企业职工住宅建筑计划,当年拟解决全国25%缺房职工的住房问题。[16](p.652)在建房顺序上,中财委要求1952年首先解决国营矿场、铁路、航运及邮电部门的职工住宅问题。[17]

为了解全市工人的居住状况及对于建房的意见,天津市于1951年下半年对各大工厂进行了走访和调查,最终确定了1952年建设5万间工人宿舍的计划,主要分为国营工厂和天津市属单位、工厂两大部分。按照中财委的建房政策,天津邮电系统、新港工程局、汽车制配厂等成为首批建房单位,国营棉纺各厂、天津钢厂等当时天津规模较大的工厂也是优先解决的对象。对于完成这一建设任务的困难,市政府是非常清楚的,坦言“修建五万间工人宿舍,在天津甚至全国来说,是历史上所没有的事情,我们今年进行这一巨大工程准备是很不足的,无论材料如木材、砖、土地以及人力等条件都是有一定困难的”。[8]

建房困难主要体现在资金、材料和土地三个方面。在资金方面,即使按照较低的建筑标准,5万间工人宿舍至少也要3000亿元(旧币,下同),而天津市仅能筹集到1200亿元。

在材料方面,至少需要木檩30余万根,而天津市当时仅有2万根;[7]需要瓦片1530多万块,而全市仅能提供300多万块。[18]

对于这些困难,中央政府给予了大力支持,拨付了国营工厂的建房经费,并调来了部分建筑材料。如在建房资金方面,主要通过以下几种渠道解决:国营工厂企业的建房经费由中央财政拨付,计划拨款1500亿元;市属机关、团体的建房经费由天津市财政拨付;市属企业自筹经费;私营企业原则上自筹经费,但经市政府批准后,可向交通银行贷款。[19]市政府最终筹集到1400亿元的建房资金,除支付市属行政单位建房费用外,还向公、私营企业发放贷款,希望能以此起到带头作用。

在土地方面,近代开埠后,天津城市面积不断拓展,但由于市郊地势低洼,导致建成区异常拥挤,根本没有足够的空间用来建设工厂和宿舍。因此,1952年工人宿舍的建设分成两种情况:一为各单位、企业根据自身土地情况在市区零散建设的,计划建设1万间左右;二为在郊区集中建设的4万多间,通过地政部门的勘测,最终选定的7处工人新村用地基本上在海拔2.7米以上。[20]这7处建设地点分别为四区的中山门、唐家口、王串场,六区的吴家窑、西南楼、佟楼和八区的丁字沽,主要集中在四区和六区(今属河北区、河东区和河西区),这些地区是新中国成立初期天津的工业区,工厂较多,便于集中管理。

(二)工人新村建设的基本原则

为了顺利完成工人宿舍的建设工程,天津市确立了集中领导、统一管理的原则。在领导机构上,天津市建筑管理委员会(以下简称建管会)于1952年3月11日成立,负责建设、管理工人宿舍的所有事宜。国营企业的建房经费虽由中央拨付,但拨交市政府后统由建管会管理。建管会的成立,一方面是便于集中领导与统一管理,另一方面是1952年初全市各国营、私营企业都在开展“三反”、“五反”运动,抽不出专门干部来从事建房工作。[21]在建房力量上,最早开工的中山门新村主要由各建房单位自己组织力量施工,随着国营企业“三反”运动的结束,后面陆续开工的新村工程基本都由建筑公司完成。参与建设的建筑公司主要有华北基建工程公司天津分公司、天津建筑公司、中国交通企业建筑公司天津分公司、天津工人建筑公司等。市政府要求各建筑公司服从并接受建管会的领导与检查,双方是领导与被领导关系,而非承包商与业主的关系。同时为了明确责任,保证完成建房任务,在双方领导与被领导关系的基础上,订立任务书或委托书,而不是采用合同形式。[22]

鉴于1952年之前,天津的城市住房建设主要由私营承包商负责,从设计、施工、管理到建筑工人的使用都很分散,难以满足大规模建设的需要,市政府于1952年成立了建筑工程局及设计公司,负责领导全市建筑的施工与设计工作。天津建筑公司得到了加强,连同天津工人建筑公司、华北基建天津分公司共同成为全市的主要施工力量。[8]在建筑工人的使用方面,市政府发布了《天津市建筑工人统一调配暂行办法》,成立了建筑工人调配处,由政府行使劳动力调配权。凡全市从事建筑行业而没有固定职业的木工、瓦工、石工等都要办理登记手续,各国营建筑公司、合作社、私营营造厂或直接雇用工人的机关、团体、工厂、学校、商民等,不得私自招领工人,必须在开工前进行申报。(《天津市建筑工人统一调配暂行办法》,《新华社新闻稿(1952年4月)》,新华通讯社1952年印,第733页。)此外,建筑材料也由政府统一采购、调拨。具体到工地管理上,各建房单位抽调行政和工会干部组成了建筑委员会,负责本单位工人宿舍的建设事宜,并吸收建筑工人代表成立了现场管理委员会。[23]

集中领导、统一管理是这一时期的现实需求。过去各单位、企业建房多数是由私营厂商承包,滋生了层层转包、把头横行、偷工减料及粗制滥造等问题,在“三反”、“五反”运动中得到了充分暴露,引起了市委、市政府的高度重视。因此,建管会副主任张华戡在谈到1952年工人宿舍工程时着重强调:“我们修建这样大的工程绝不能容许这种情况继续发生”。[23]

为了便于制订工程预算、准备施工材料、加快施工进度,也为了杜绝之前个别存在的高标准、浪费严重等现象,建管会建造了10种不同样式的工人宿舍样板间,于1952年3月14日邀请了50余名工人代表前往参观,并征求意见。[24]

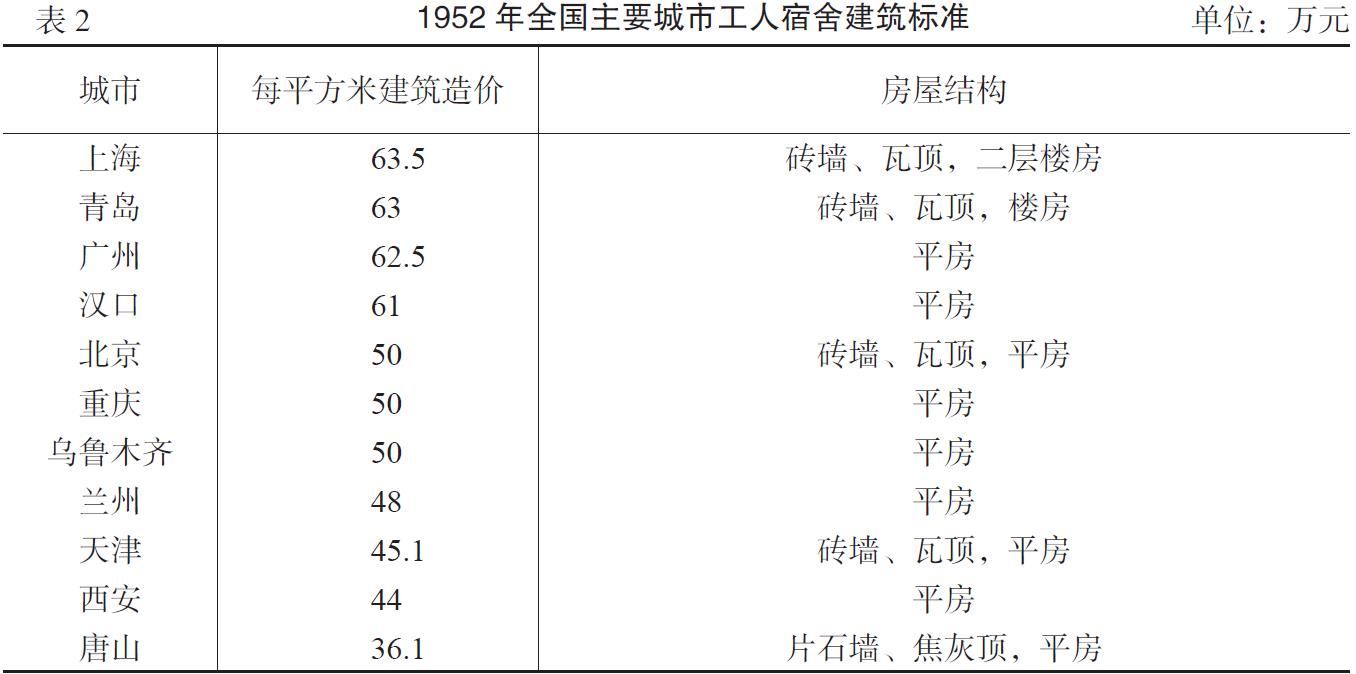

节约是建设中的另一条重要原则。天津市市长黄敬指出:“在目前国家财政还有困难的时候,建筑工人宿舍应根据节约的原则,从解决大多数工人实际住宿问题出发,反对铺张浪费。”[25]工人宿舍的建筑标准被不断压缩,每间宿舍的建筑工料费由最初的544.5万元降到509.6万元,[26]使用寿命也被设计为15年。根据多次讨论,最终确定工人眷属宿舍的标准为长4米、宽3.35米,室内面积为13.4平方米,建筑面积为16.2平方米,低于中财委规定的20平方米的标准。宿舍全部坐北朝南,利于采光,正面安装玻璃门窗,后墙也有窗户,所用木料为红白松木。各宿舍屋顶用4寸圆木檩及4寸圆苇把材料搭成,上面用草泥青灰抹面。宿舍室内为焦砟地面(白灰焦砟混合),墙壁为“二五”实墙(指墙厚度为25厘米——编者注),墙基铺有防潮油毡。工人新村被设计为邻里式的布局,学校、医院、合作社等基础工程及自来水、下水道、厕所等设施都统一建设,共同使用,节省了建筑资金。[27]从全国主要城市来看,天津工人宿舍的建筑标准并不高(见表2)。

说明:表中每平方米建筑造价包含房屋本身造价、附属建筑费、管理费及税款等项。资料来源:中国社会科学院、中央档案馆编:《1949~1952中华人民共和国经济档案资料选编》基本建设投资和建筑业卷,中国城市经济社会出版社1989年版,第650页。

(三)工人新村的快速建设

为了便于统筹资金、材料,并在建设中不断积累经验,建管会采取了分批建设的方法。第一批建设的12000多间工人宿舍,分别为中山门外3000间,王串场2000多间,南楼、北楼之间2000多间,市区内分散建筑5000间。在第一批建设的12000多间中,又被分为4批先后开工,首批开工的是中山门外,为天津钢厂总厂及第一分厂、自行车厂、棉纺一厂、棉纺五厂、搬运公司等单位的宿舍,共计2968间。[27]

1952年3月27日,建管会召集首批开工的各厂代表开会,划定了各厂的工人宿舍用地,说明了领取建筑材料的具体办法,并发动各厂工人和家属参加义务劳动,平垫地基。[27]为了协调各方事宜,参与建房的各厂都成立了建筑委员会。棉纺一厂建筑委员会成立了工地办公室,抽调47名干部及工人组成了工程、材料等8个小组,分工负责。同时,各厂积极组织工人参加义务劳动,自行车厂组织了344人的义务劳动队伍,在周末进行劳动。棉纺一厂职工积极参加义务劳动,瓦木及机动部工人主动提出在该厂建筑地段内平垫地基时多做工作。很多职工家属也被发动起来,棉纺五厂职工家属数百人集体到工地拔草、拾柴火。[28]

4月19日,首批工人宿舍工程在中山门外正式开工。为了加快工程进度,节省建房经费,各建房单位组织工人和家属参与了平垫地基、运送材料、照顾工人饮食等工作。[13]截至5月初,在中山门外工地参加义务劳动的工人及家属达到11900多人。中山门外工区的平垫土地、运送材料等工作主要由参加义务劳动的工人完成,减少了雇工数量,节省了资金。[29]此外,各施工队还开展竞赛,运用新的施工方法。天津钢厂工地的灰土工以保证28个工打好一排房子的灰土为条件发起挑战,自行车厂工地则以27个工打好一排房子的灰土为条件应战。在砌墙和做门窗口料方面,推行了傅鸿宾的循环砌砖法和谢万福的木工流水作业法。在棉纺一厂工地,运用循环砌砖法砌墙的姚增义一等模范小组在4天之内砌好10间宿舍,节省了2/3的人工;用谢万福流水作业法制作门窗的98个木工,生产效率也几乎提高了1倍。[13]

5月9日,为全面推广傅鸿宾循环砌砖法,建管会在中山门新村工地举行了动员大会。这一新式砌砖法用铺灰器代替了传统的瓦刀,不仅提高了工作效率,还将每间房屋的造价降低了40多万元。建筑工人们纷纷展开友谊挑战,天津钢厂工地建筑工人宋国荣瓦工组提出用新砌砖法做到保质保量,并保证用40个工在43.5小时内完成12间房屋的建筑任务,建筑工人李振清小组则提出用38个工在43.5小时内盖好10间宿舍。[30]首批工人宿舍工程于5月完成,第二批工程于6月24日在王串场开工,共建设1万余间工人宿舍。其中铁路局、电工二厂两单位的3000余间宿舍自行施工,其余单位均委托天津建筑公司代为建设。[31]随后,各工人新村的建设工程均先后开工,建筑公司成为主要建设力量。

到1952年底(部分完工于1953年),全市共建成工人宿舍51226间。按照资金来源可分为以下部分:一是中央部、行驻津企业建成20162间,建房较多的有棉纺各厂9000余间、钢厂2800间、电业局1000间、新港工程局1000间、自行车厂670间等。二是各国营企业自己筹款建房6306间,建房较多的有华北直属第五工程公司981间、港务局700间、被服厂698间等。三是市财政局拨款、贷款建房14710间,其中市属行政单位8000间,建房较多的有房管局2609间、教育局1205间、公安局1100间、市政工程局980间;向私营企业贷款建成4188间,建房较多的有东亚企业公司700间、恒源纺织厂500间、永利化学公司400间、仁立公司350间等;地方国营企业2522间。四是地方国营企业自己筹款建房7116间。五是私营企业自筹经费建房2932间,建房较多的有北洋纺纱厂700间、永利化学公司500间、恒源纺织厂500间、东亚企业公司500间等。[32]

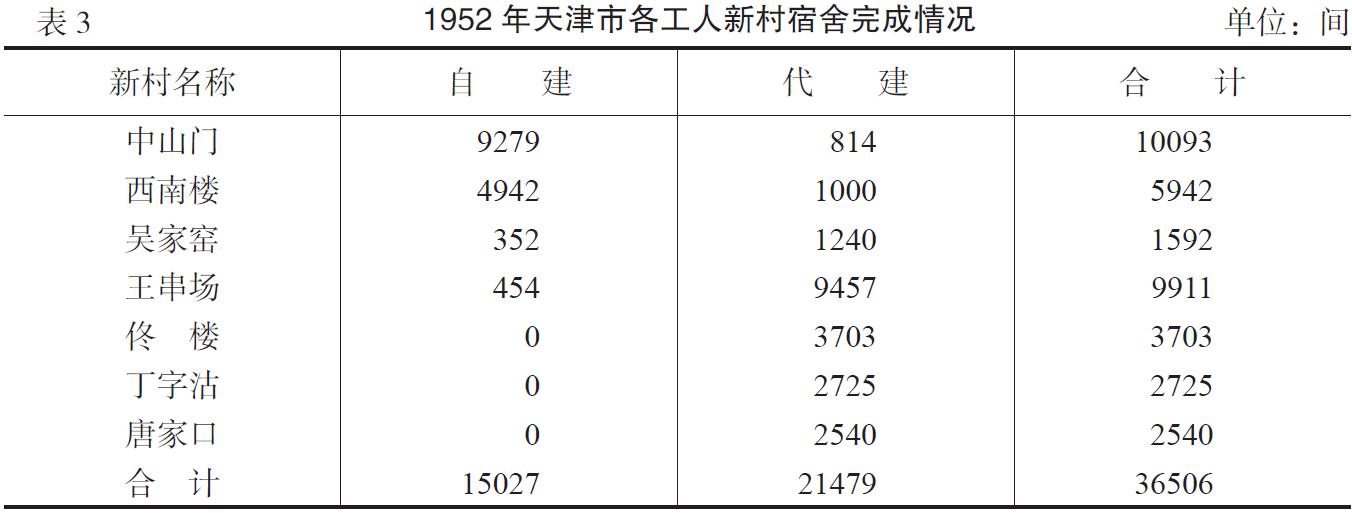

在全部51226间工人宿舍中,建在工人新村的宿舍有36506间,占总数的71.3%。[32]在工人新村建设中,各单位自行施工建设15027间,主要为第一批工人宿舍;委托建筑公司代建21479间(见表3)。

资料来源:天津市建筑管理委员会:《本市一九五二年所建工人宿舍财务收支结余情况及结余分配使用计划的报告》,天津市档案馆:X0053-C-000432-004。

除宿舍工程外,市政府于1952年拨款150余亿元为各新村修建了小学校、幼儿园、卫生医疗站、合作社、清洁队、街公所、派出所、邮局、人民银行办事单位、养护队等公共建筑,1953年又拨款180余亿元修筑了干路、公园等公共设施。[21]工人新村开启了新中国成立后天津市大规模建设职工住房的大幕,市政府克服了诸多困难,保证了工程的按时完工,并在工程管理、劳动力调配、材料分配等方面形成了一套有益的经验和制度。

三、工人入住后的问题及解决方式

从1952年11月开始,随着天气转冷,工人开始陆续入住新村。但由于公共建筑和配套工程尚未完工,加之各新村远离市区,给刚入住新村工人的生活带来了诸多不便,引起了市委、市政府的高度重视。

(一)入住初期的配套问题

1952年,全市各工人新村共建成宿舍36506间,约有17万工人及家属要搬入新村。为了顺利完成如此庞大规模的搬迁任务,并协调各方关系,解决工人及其家属在搬迁及入住后的一些具体问题,市政府在各工人新村成立了临时管理委员会(以下简称临管会),并规定各单位在搬迁前必须与临管会取得联系,获得同意后方能入住;各新村内建房500间以上的单位,均须派专职干部参加临管会工作,参与新村的统一领导,并负责解决本单位职工入住后的各种困难。[33]由于吴家窑和佟楼两个新村较近,且工人宿舍都不多,所以统一成立一个临管会。截至1952年11月23日,6个临管会全部开始工作,一般由所在区和派出所干部担任主任委员,由各建房单位抽调的干部任委员。[34]

根据各区报告,截至1952年11月,各新村的工程进度不一。工人宿舍方面,吴家窑新村全部完工,唐家口新村基本完工,其他各新村都在加紧建设中,中山门新村还差914间,西南楼新村还差1534间,丁字沽新村还差1725间,王串场和佟楼新村进度最慢,分别还差4147间和4405间。公共建筑方面,如学校、幼儿园、派出所等,各新村一般都在“上顶”或“做内墙”,预计12月中旬投入使用。下水道工程方面,中山门、王串场、吴家窑3个新村已全部铺管,预计12月底都能完工。其他4个新村虽然不修建下水道,打算修渗井,但因土质太硬,完工日期难以确定。自来水工程方面,中山门新村已完工,王串场、西南楼2个新村预计11月底完工,其他4个新村计划12月底前完工。路灯安装方面,中山门、西南楼2个新村均大部分供电,11月底可全部供电,其他5个新村由于电业局缺乏变压器及安装工人不够等原因预计得到12月底供电。[35]

由于最初缺乏统一规划,各新村的公共建筑和配套工程普遍开工较晚,同时又涉及市政、建房单位、建筑公司等很多部门,所以严重滞后于宿舍建设,给职工的按时入住造成了困难。随着天气转冷,一些工人及家属(特别是住窝铺的)在各项工程未就绪的情况下自行搬入了新村。根据1952年11月初的不完全统计,各新村有组织搬入1300多户、约四五千人,其中西南楼170户、500余人,王串场1200多户、四五千人。零星搬进去的主要是中山门新村,达2500多户、8000多人。[35]根据四区12月10日的汇报,该区除唐家口新村尚无人搬入外,中山门与王串场2个新村共搬入5000余户、12000余人。[36]根据六区12月20日的统计,该区西南楼新村已迁入1186户、5377人,佟楼新村迁入120户,居住较为零散。[37]

1952年12月,天津市财经委员会副主任李耕涛带领各局长、合作总社主任到中山门、王串场及佟楼3个新村进行检查,发现了很多问题,尤其以王串场新村最为突出,主要有以下几个方面:

一是生活供应方面,合作社太少,且供应有限。如中山门新村迁入有七八千户、两三万人,只有4个合作社、1个中心社,购物非常不便。很多妇女冒着严寒在合作社门前排队买粮食,有时两个小时才能轮到,但合作社营业时间已过。有些合作社工作人员售货时态度恶劣,时常发生争吵,甚至闹到派出所去调解。[38]在供应品种上,虽然合作社保证主副食不缺,但一些日用品,如新鲜豆腐、豆浆、油条、干鲜果品等都没有,补鞋、理发、修自行车等基本服务也难以满足。尤其是家家必需的煤球经常买不到,中山门新村3100户居民每天需要3万斤煤,合作社供应有限。如遇天气不好就无法维持,能买到的也经常是湿煤球,中山门新村因烧湿煤球而煤气中毒的有百余人,严重的20余人。[39]

二是基础工程方面,配套设施建设滞后。工人宿舍虽已基本建成,但各新村的道路、下水道、自来水、路灯、电灯、厕所等工程进度滞后。如中山门新村下水道的完工日期由12月17日推迟到12月25日,后又再度推迟;自来水、电灯、路灯等或缺零件,或没有工人安装。很多新村的厕所都没有修好,有的部分修好了却因没有下水道而无法使用。由于在建房时为取土方便,各新村附近都挖了很多大坑,深四五尺,给夜间行人和孩童的安全造成了很大隐患。[40]有的新村道路也没有平整,如王串场附近是乱坟岗,而且没有干路,造成严重不便,合作社的面粉运不到门口,只能依靠工作人员肩背;[39]再如,中山门新村下水道工程埋管后没有敷土,行人跌倒摔伤的情况屡有发生,存在安全隐患问题。[41]

三是组织领导方面,有些建房单位对临管会等工作不够重视。有的建房单位不派人参加临管会,或者有些派去的干部工作能力较差。教育工会在六区佟楼建房800间,区政府屡次催促,但一直未能派人。棉纺一厂、二厂在中山门建房2700间,是建房最多的单位,应派干部担任临管会办公室主任,但一直未能予以积极配合,给临管会的组织领导工作造成一定的困难。[40]由于市里面没有专门机构与临管会对接,所以临管会与各方面的沟通协调也并不理想。中山门新村有400多位孕妇,每天都有婴儿出生,仅11月就出生50多人,但该村只有3位助产士,其任务又负责妇幼保健宣传工作,不仅不能照顾到接生,连检查孕妇也顾不过来,临管会多次向市卫生局反映问题。[35]

(二)问题的初步解决

对于检查中发现的问题,市政府非常重视,于1952年12月23日召集各建房单位(建房500间以上)、市合作总社、市民政局、市教育局等单位开会,研究了工人新村所面临的问题,对各建房单位和市属各局分别提出了要求。

首先,要求各建房单位:在职工搬家前必须与临管会建立联系,未得批准不得自行搬入;建房500间以上的单位必须派强有力的干部参加临管会工作,已派去的工作不力的干部予以调换;尚未验收的房屋及时由各单位验收,不得拖延;对各新村的自来水加装木箱,并放入马粪或棉籽以免冻坏;厕所放置火炉,以免水管结冻,并派专人看管;在每排宿舍之间,设置垃圾箱和污水桶;适当设置热水铺及存放自行车处;各厂尽量派交通车接送年老工人、女工及孕妇上下班;各所属单位协助工人购置烟筒,防止煤气中毒;在新村医疗机构未设立前或当地医生不能诊治的疾病,工人及家属仍由各单位的医疗机构负责治疗。[42]

其次,要求市属各局:市政工程局在1952年底前将各新村干路与主要路口修平,每日派清洁队及粪便车前往临时厕所进行清除,保证下水道、厕所早日完工;公用局负责督促电业局早日完成电灯、路灯的安装,自来水公司也应提出完工的保证日期;合作社统筹日常生活的供应,每700~1000户设一分社,酌情添设自行车修理店、豆腐坊、烧饼果子铺等;各新村的取土坑由建筑公司设置明显标志,并在四周围上铁丝栅栏;卫生局增派医疗人员,尤其是助产士,各单位与卫生事务所建立特约关系;公安局酌情在各新村派驻消防队,各建房单位应购置常用消防用具;凡合作社不供应而工人及家属生活又确实需要的,如烤白薯、锅巴菜等,允许小贩进村营业,但须先向临管会登记,并划定专门区域。[43]

经过市政府的督促与协调,新村的工作有了很大进展。据四区1953年1月的汇报,各新村在日常用品上做到了充足供应,合作社根据各新村的迁入情况增设了分销处。如在中山门新村,天津钢厂、自行车厂添设了理发馆、热水铺,合作社的豆腐坊及自行车修理铺也在筹备,电灯和路灯大部分安装完毕。中山门新村的下水道已全部竣工,唐家口新村修建了渗水井,王串场新村大部分下水道已修好。道路方面,王串场新村通往市内的便道完工,中山门、唐家口新村的街道做了平垫。各新村准备了垃圾桶、污水桶,中山门医疗站由市卫生局派来大夫,又从四区卫生事务所抽调了护士和助产士。[44]丁字沽新村的合作社采取“大包干”的办法,群众需要什么就预备什么,百货部、电料部、理发部都应有尽有,待天气转暖后还要预备大锅炉来解决热水问题,春节期间安排两人轮流值班。佟楼合作社为了工人及家属生活便利,由职员推着小车在新村叫卖。[45]

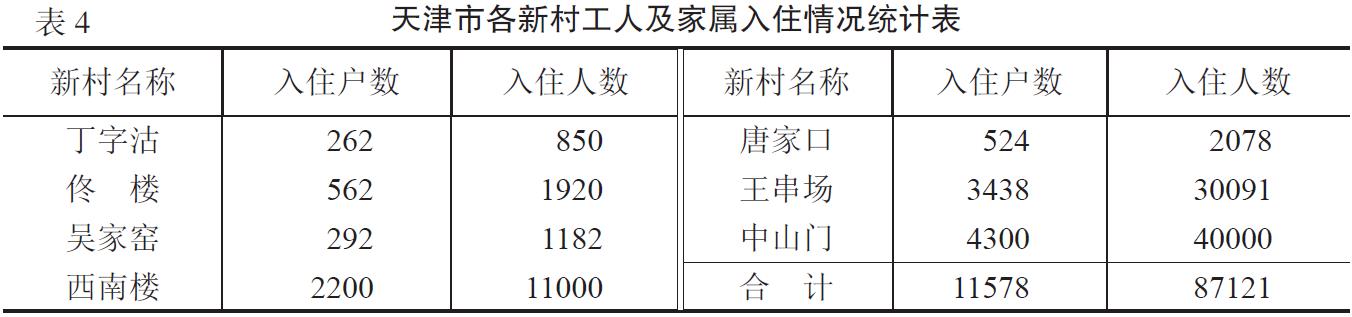

截至1953年2月9日,全市各新村共入住11578户、87121人(见表4)。[45]从各新村工人及家属入住后出现的问题来看,基本上以水、电、道路等基础设施及生活供应问题为主。随着各项工程的完工及相关部门的重视,这些问题都逐步得到了基本解决。

资料来源:天津市人民政府办公厅:《目前工人新村情况报告(1953年2月9日)》,天津市档案馆:X0053-D-001746-009。

四、结 语

1952年天津的工人宿舍建设取得了很大成绩,共建成90余万平方米;住宅建设占基建总投资的比例达到20%。[46]在当时物资极其有限的情况下,能完成如此大规模的工人宿舍建设是难能可贵的,而且在全国也是首屈一指的。北京1952年完成工人宿舍工程30万平方米,若以每间15~20平方米计算,为15000~20000间,在规模上也逊于天津。[47]从全国情况来看,1952年共建成工人宿舍217550间[48],天津约占全国的1/4,解决了17万工人及家属的住房问题,对于改善工人居住和生活环境具有积极意义。

对于工人在入住初期所遇到的问题也应有客观的分析。在条件准备上,一年之内开工并建成5万间工人宿舍对于1952年的天津来说是非常困难的,资金、建筑材料、土地等很难同步到位。在建设工期上,多数新村的宿舍工程在6月才开工,实际工期不到半年时间。在选址及配套工程上,工人新村均位于郊区,所有公共配套设施都需要新建。此外,新中国成立初期,天津由于缺乏大规模住房建设的经验,工程统一规划不足,导致公共设施的建设滞后于宿舍工程。

尽管如此,经过1952~1953年的工人新村建设,天津市的建筑力量得到了整合,在规划设计、工程管理、建筑材料及劳动力调配等方面也得到了初步规范,这为此后展开的大规模城市住房建设积累了宝贵的经验。

[参引文献]

[1]陈真:《旧中国工业的若干特点》,《人民日报》1949年9月24日。

[2]中共天津市委党史资料征集委员会、天津市档案馆编:《天津接管史录》上卷,中共党史出版社1991年版,第598页。

[3]《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1428页。

[4]天津市统计局编:《天津四十年(1949~1989)》,中国统计出版社1989年版,第210~211页。

[5]国家统计局社会统计司编:《中国劳动工资统计资料(1949~1985)》,中国统计出版社1987年版,第26页。

[6]中共天津市委党史资料征集委员会、中共天津市委统战部、天津市档案馆编:《中国资本主义工商业的社会主义改造(天津卷)》,中共党史出版社1991年版,第1151页。

[7]黄敬:《天津市人民政府对津市1952年建筑工人宿舍的意见》,天津市档案馆:X0053-C-000442-035。

[8]《一九五二年市政建设委员会主要工作报告》,天津市档案馆:X0053-C-000432-002。

[9]天津市人民政府研究室:《津市工厂职工住宿情况报告(1951年6月26日)》,天津市档案馆:X0053-C-000283-006。

[10]《在建筑工人宿舍的工地上——自行车厂工人参加建筑宿舍义务劳动》,《天津日报》1952年4月12日。

[11]《天津工厂卫生检查组关于中纺等厂卫生状况的报告及改进意见》,《人民日报》1950年3月3日。

[12]《棉纺三厂工人住房问题典型调查报告(1951年)》,天津市档案馆:X0053-C-000283-008。

[13]周抗:《彻底解决天津工人住宿问题的第一步——记天津市人民政府兴建工人宿舍》,《人民日报》1952年5月21日。

[14]《中共中央文件选集(1949年10月~1966年5月)》第9册,人民出版社2013年版,第298页。

[15]《建国以来毛泽东文稿》第2册,中央文献出版社1988年版,第131页。

[16]中国社会科学院、中央档案馆编:《1949~1952中华人民共和国经济档案资料选编》基本建设投资和建筑业卷,中国城市经济社会出版社1989年版,第647页。

[17]中央财政经济委员会:《为批准天津市中央各部、行各厂建筑职工住宅20360间的通知(1952年5月30日)》,天津市档案馆:X0053-C-000439-041。

[18]《市府检查工人新村未完工程情况》,《天津日报》1953年6月2日。

[19]天津市人民政府:《建筑工人宿舍预算掌握办法(草案 1952年)》,天津市档案馆:X0053-C-000439-065。

[20]天津市档案馆编:《近代以来天津城市化进程实录》,天津人民出版社2005年版,第47页。

[21]天津市建筑管理委员会:《本会任务已完成机构已结束各单位应负责事项(1954年3月12日)》,天津市档案馆:X0196-C-000193-050。

[22]天津市人民政府:《为令仰接受本市工人住房建筑任务(1952年6月4日)》,天津市档案馆:X0053-C-000441-001。

[23]张华戡:《大家动手建筑工人宿舍》,《天津日报》1952年4月14日。

[24]《工人代表参观审核工人宿舍标准示型》,《天津日报》1952年3月15日。

[25]《黄市长召集会议研讨工人住宿问题》,《天津日报》1952年3月21日。

[26]天津市建筑管理委员会:《简单工人宿舍施工说明书(1952年)》,天津市档案馆:X0053-C-000439-038。

[27]《工人宿舍首批建筑工程今起勘测定下周内动工》,《天津日报》1952年3月28日。

[28]《工人宿舍首批工程即将正式开工》,《天津日报》1952年4月9日。

[29]《建筑工人宿舍中的初步经验》,《天津日报》1952年5月9日。

[30]《中山门外工地全面推行循环砌砖法》,《天津日报》1952年5月10日。

[31]《市府修建第二批工人宿舍》,《天津日报》1952年6月25日。

[32]天津市建筑管理委员会:《本市一九五二年所建工人宿舍财务收支结余情况及结余分配使用计划的报告》,天津市档案馆:X0053-C-000432-004。

[33]天津市人民政府:《关于成立工人新村临时管理委员会并召开会议的通知(1952年11月15日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-006。

[34]天津市第四区人民政府:《关于本区工人新村临时管理委员会成立就绪的报告(1952年11月26日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-010。

[35]《关于工人新村临时组织领导问题情况报告(1952年11月26日)》,天津市档案馆:X0053-C-000514-002。

[36]天津市第四区人民政府:《关于本区各工人新村存在问题的报告(1952年12月10日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-019。

[37]天津市第六区人民政府:《关于讨论工人新村存在问题的情况报告(1952年12月22日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-017。

[38]《市合作总社加强工人新村供应业务》,《天津日报》1953年1月20日。

[39]天津市人民政府区政科:《工人新村目前存在问题及其解决的意见(1952年12月)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-036。

[40]《对各工人新村检查情形及目前存在问题解决的意见(1952年)》,天津市档案馆:X0053-C-000439-032。

[41]天津市建筑管理委员会:《解决新村设施存在问题给市政工程局的函(1952年11月26日)》,天津市档案馆:X0196-C-000042-034。

[42]天津市人民政府:《关于应积极负责执行各建房单位对工人新村对各项工作通知(1952年12月30日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-037。

[43]天津市人民政府:《关于新村目前存在问题解决办法的决定(1952年12月29日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-001。

[44]天津市第四区人民政府:《关于目前工人新村工作情况的报告(1953年1月17日)》,天津市档案馆:X0053-C-000442-009。

[45]天津市人民政府办公厅:《目前工人新村情况报告(1953年2月9日)》,天津市档案馆:X0053-D-001746-009。

[46]天津市房地产管理局编:《天津房地产志》,天津社会科学院出版社1999年版,第148~149页。

[47]《北京市建筑公司本年度建筑工程基本结束》,《人民日报》1952年12月31日。

[48]薄一波:《关于一九五三年国家预算的报告(一九五三年二月十二日在中央人民政府委员会上的报告)》,《人民日报》1953年2月18日。

[作者简介]王星晨,博士研究生,南开大学历史学院,300350。

本文发表在《当代中国史研究》2019年第2期

[责任编辑:周进]