An Observation of China by an Eastern Neighbour for 70 Years

— A Brief Description of Modern Chinese Studies by Japanese Academics

何培忠(He Peizhong)

[摘要]日本是中国近邻,自古至今一直关注中国问题研究。本文以日本现代中国学会为主,简要介绍日本的当代中国研究轨迹。日本现代中国学会成立于1951年,是以研究当代中国为主的全国性学会,每年举办一次全国性学术会议,以中国的最新发展和日本学者最关注的中国事务为对象选定会议主题,这些主题不仅反映了日本学界对中国的关心所在,也反映出了日本学界的中国观。回眸日本学界在不同时期关注的中国问题与中国观的变化,可以从另一个角度了解新中国的成长与变化。

2019年10月1日,我们将迎来新中国成立70周年华诞。从结束百年屈辱“站起来”,到经过改革开放、艰苦奋斗,建成小康社会“富起来”,然后是在“任尔东西南北风”的“捧杀”之中屹立不动“强起来”,新中国成立70年的发展史表明,中华民族正走向伟大的民族复兴。

作为从古代到现代一直与中国关系密切的近邻日本,对这一时期中国的发展一直高度关注和研究。本文以日本现代中国学会为主,简要介绍日本的当代中国研究。

日本现代中国学会是在中华人民共和国成立不到两周年的1951年5月成立的,这是一个以研究当代中国为主的全国性学会,每年举办一次全国性学术会议,以中国的最新发展和日本学者最为关注的中国事务为对象选定会议主题。2019年10月19—20日,即我们欢度70年华诞大约长假休息结束后第一个周六和周日,该学会将在日本关西学院大学举办2019年的学术大会。

日本现代中国学会历届会议的主题是与中国的发展紧密连在一起的,不仅反映了日本学界对中国的关心所在,也反映出了他们的中国观。回眸日本学界在不同时期关注中国的问题与中国观的变化,可以从另一个角度了解新中国的成长与变化。

一、憧憬与困惑的转变—新中国成立初期到20世纪70年代

新中国成立之初,日本学界对新中国满怀憧憬。其原因之一,是他们中的大多数人为曾服务于日本的侵华政策深陷自责,成为“悔恨的共同体”;原因之二,是面对满目疮痍的战后日本社会,对新中国的建设充满期待。仁井田升(1904—1966)、吉川幸次郎(1904—1980)、平冈武夫(1909—1995)、松本善海(1912—1974)、贝冢茂树(1904—1987)等一批著名中国学家都发表了对新中国诞生的看法。认为中国发生的事情,实际上是中国农民“第一次依靠合理的信仰,而不是像过去那样依靠不合理的信仰团结了起来”。心理学家南博1952年访华后,甚至发表了“中国—超越欧洲的国家”感言。研究中国文学的村上知行也发表了“新中国—觉醒的5亿人”文章,用新中国大力消灭蚊蝇的例子讲述中国人建设自己国家的热情,给日本人留下深刻印象。于是,“新中国文化的特质”,就成了首届现代中国学会的主题,“思想改造”“经济建设”“总路线”“知识分子的作用”则成为20世纪50年代日本学界研究中国问题的关键词。(详见表1)

尽管新中国成立之后,日本政府追随美国,对中国采取敌视态度,“亲华”与“反华”学者观点对立,但日本学界的整体氛围是对新中国充满期待,把中国出现的新鲜事物视为日本学习的榜样,认为获得革命成功的中国充满了魅力。

日本学者的这一心理,在20世纪六七十年代还表现在对中国事务的“跟随”上。

例如,20世纪60年代上半期日本现代中国学会的年会主题,仍然以中国经济建设为主,认真分析中国社会主义的“一般性和特殊性”,到了下半期,就跟随中国时局转为大谈“阶级斗争”“文化革命”“世界革命”等。(详见表2)

对于“文化大革命”的爆发,日本学界最初相当困惑,但在反省自身不光彩的历史、憧憬新中国的心理支配下,亲华的学者作出了跟随中国步伐的选择,对“文化大革命”大力赞扬,认为是在完成辛亥革命没有做到的事情,是一场社会主义教育运动和反贪腐运动,是用“群众批判的形式撤换社会主义建设中官僚化了的当权派和进行没有完成的城市化的社会主义建设”,是人类发展史上伟大的实验。

到了20世纪70年代,日本现代中国学会年会的主题几乎被革命的词汇所覆盖,“文革”“无产阶级专政”“继续革命”“路线斗争”等成了这一时期中国研究的重点,(详见表3)并热衷于对这些观点的理解和进一步阐述。

而另一些学者有的从冷静的立场出发,有的从意识形态的立场出发,对“文革”进行了批评。对“文革”的不同态度,造成了日本中国学家之间的大分裂,使很多人陷入困惑之中,不知道如何理解、如何把握、如何跟随中国的步伐。1976年第26届大会的主题“路线斗争与现代化课题”和1979年第29届大会的主题“现代中国的课题——革命的逻辑与国家的逻辑”就反映了这一点。

从憧憬中国革命的成功,认为中国是个令人羡慕的国家,到步步紧跟中国的步伐,对中国的每一新生事物大加赞扬,认为中国是值得称颂的国家,尔后,“文革”爆发,事态的发展往往出人意料,使日本许多研究中国的学者不知所措,加之海外的中国研究和海外学者的中国观一直受国际风云的干扰,日本的中国学也未逃脱意识形态的窠臼,此阶段的日本学界充满对中国事务备感困惑的气氛。

从憧憬转变为困惑,此阶段日本学界的中国观发生了很大变化。

二、特殊却也正常的转变—改革开放后的中国

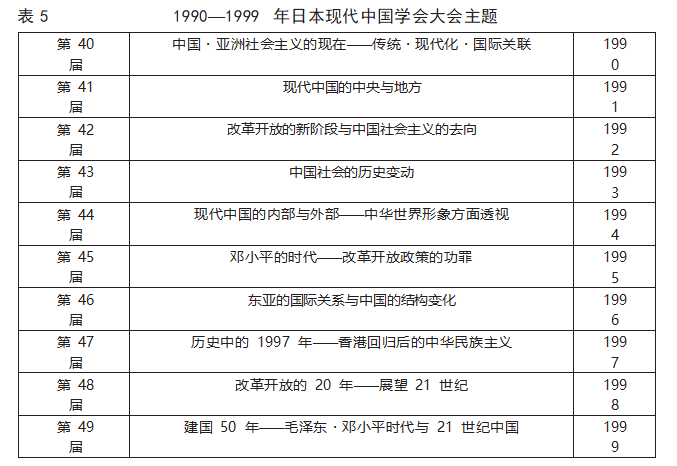

日本学者认为,日本学界真正有“社会科学意义”的中国研究,是从20世纪80年代开始的。其原因有:中日恢复邦交关系、缔结了中日友好条约,日本学者放下了沉重的战争包袱,可以较为客观地看待中国事务;中国实施了改革开放政策,研究条件有了极大改善,可以进行较为深入的实证研究。20世纪80年代后的日本现代中国研究成果累累,观点纷呈,既有对中国改革开放政策的肯定和对社会进步与变化的赞扬或建议,也有对中国日趋强大的怀疑甚至批评。研究方法的多样性,研究人员的不同背景,使日本学界的中国观多样化。但无论持何观点,大家都一致认为,中国是一个开放的有巨大变化和迅速发展的国家。在改革开放的前10年,日本学者主要在讨论中国特色社会主义问题,(详见表4)在尔后的这10年中,日本学者探讨的主要是实施改革开放后中国社会出现的种种问题,(详见表5)对社会主义的去向表达了深切的关心。

1988年日本庆应大学教授小岛朋之发表了《中国学实况》(《生きた中国学》)一书。他在该著作中提出,观察、分析和研究中国问题不能从单一角度出发,而应采用多种视角,因为中国同世界上的其他国家一样,也是一个普通的国家。1949年中国结束了欧洲列强和日本在经济上、军事上的侵略后,一直致力于国家的独立与富强、统一与建设,这同任何国家的发展史没有区别。但中国又不仅仅是一个普通的国家,因为她是一个拥有超过11亿人口、有数千年文明发展史的发展中国家,现代化是她努力奋斗的目标,而且,这一目标要在社会主义的框架内实现。此外,中国地大物博,历史悠久。悠久的历史会对现代化的进程产生种种影响,中国本身就构成了一个世界。因而,从世界的角度看,中国是个既普通又特殊的国家。只有将这几点结合起来,才能理解现代中国所发生的一切。

小岛的观点实际上也提出了研究中国问题时要站在中国立场上、客观分析中国事物的方法论。过去日本学者追随西方学者喜爱从意识形态出发分析中国事务的做法,认为中国体制有别于西方国家,是个“特殊”的分析对象。小岛强调,中国是个追求富强的普通国家,根据本国情况,是在社会主义框架内追求民族复兴的国家,这样的追求和中国的各种做法,是可以理解的,是正常的。既特殊又正常,称为这一时期日本学界中有代表性的中国观。

进入21世纪后,随着中国经济的快速增长,一个日益对世界有影响力的中国渐渐出现在世人面前,此时的日本学者,开始把注意力放在中国与外界的关系和影响方面。2009年第59届现代中国学会的主题“中华人民共和国的60年—完成了什么?走向哪里?”反映了日本学者对新中国成立60年成就的肯定以及对中国日益走向世界舞台中央的展望。(详见表6)

三、强大而不容小觑的中国

根据日本共同社的报道,中国在2010年超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体,这是中国实施改革开放奋斗30余年的惊人成就,也是一个令中华民族感到骄傲和自豪之事,距实现中华民族伟大复兴之梦越来越接近的感觉使中国人备受鼓舞。是年,在第60届日本现代中国学大会上,“‘超级大国’中国的光和影”成了会议主题,这个主题反映了日本学界对世界将出现一个强大的中国的必然性已了然于胸,同时也在担忧强大的中国给世界带来影响。(见表7)

中国经济发展道路的成功和国际影响力的日益增强在世界已形成共识。对于新中国所选择的发展道路和结果,各国的认识和解读虽然不尽相同,但有很大的一个共同认识是,在中国经济快速发展中,外贸的贡献率占了很大一部分。2006年,哈佛大学著名经济史学教授尼尔·弗格森和柏林自由大学石里克教授就共同创造出了一个新词“中美国”(Chimerica),以强调中美经济关系联系的紧密性,称中美已走入共生时代。这一词受到了日本学者的重视,日本学者认为,中国是美国最大的债权国,中美在经济方面是互补的,“高消费的美国经济”,是由“高储蓄的中国经济”支撑着,21世纪“中美利坚”结构中的美国已其实是强弩之末,是用借债方式管理世界。

2018年美国挑起中美贸易战,动用国家力量打压中国民间企业华为公司。对此,日本学者指出,这些举动反映了美国试图保住其世界霸主地位,抢夺量子计算机、5G领导权地位的努力,是“衰退的美国”与“兴起的中国”之间的争夺之战,这个争夺之战也许需要二三十年才能看出结果,中国的经济也会遭遇极大的困难。但中国具有“越遭打压,越会坚强”的“体质”,因而这二三十年,完全可以看作是由美国主导的“中美利坚”格局转变为由中国主导的“中美利坚”格局的过渡期。

即将举办的第69届日本现代中国学会的主题是“中国的民间”,选定这一主题的原因是,日本学者认为,无论从文化史方面看还是从社会发展史方面看,“民间”在中国都有强大的力量,中国民间力量的充分发挥,会使中国变得更加强大。过去,海外的中国研究总是注意中国“体制”的特殊,很少留意这一领域的研究,华为的成功似乎已使美国的统治集团体会到了中国民间的力量,而日本学者将目光集中到这一点,表明日本的现代中国研究和对中国的认识又有了更深入的发展。

经过对中华人民共和国成立70年的观察与研究,日本学者已有了统一认识—中国已是一个打压不住的不容小觑的强大国家。

何培忠,1952年出生,中国社会科学院研究员。1975年毕业于山东大学,1978年考入中国社会科学院,1984年在日本青少年研究所进修,2000年日本国士馆大学访问学者,2003年日本东京大学客座教授。2010年被评为“享受国务院政府特殊津贴专家”,2013年退休。现任中国社会科学院国际中国学研究中心副主任,中华人民共和国国史学会理事。至今发表十余部专著600余万字研究成果,涉及海外中国学等多研究领域。