——以河北省为中心

地区行署(地区行署的前身包括行政督察专员公署(1932~1949年)、专区专署(1949~1966年)、地区革命委员会(1967~1977年),其中除地区革命委员会是中央规定的正式一级政府外,其他均为派出政府(也称虚级政府)。)全称为地区行政公署,为省级派出机构,负有检查、指导县级工作之责,其辖区称地区。1978年宪法第三十四条规定:“省革命委员会可以按地区设立行政公署,作为自己的派出机构”[1],由此标志地区行署开始建立。1999年1月5日《中共中央、国务院关于地方政府机构改革的意见》规定:“要调整地区建制,减少行政层次,避免重复设置。与地级市并存一地的地区,实行地市合并;与县级市并存一地的地区、所在市(县)达到设立地级市标准的,撤销地区建制,设立地级市,实行市领导县体制;其余地区建制也要逐步撤销,原地区所辖县改由附近地级市领导或由省直辖,县级市由省委托地级市代管。”[2]这标志着地区行署正式终结。

作为1978~1999年间的重要地方行政制度,地区行署曾对新时期的各项建设起到了不可或缺的重要作用。关于地区行署的职权问题,已有研究基本将之概括为:地区行署实际具有一级政府的职权,起着一级政府的作用。(相关研究如翁有为:《专区与地区政府的法制研究》,人民出版社2007年版;江荣海、刘奇等:《行署管理——阜阳行署调查》,中国广播电视出版社1995年版;吴佩纶主编:《地方机构改革思考》,改革出版社1992年版;华伟:《地级行政建制的演变与改革构想》,《战略与管理》1998年第3期;毛寿龙:《中国地级政府的过去与未来》,《安徽教育学院学报(哲社版)》1995年第2期;吴越:《省县之间建立地(市)级政权的主要根据》,《社会学研究》1986年第3期;史卫东:《省制以来统县政区发展研究》,华东师范大学2006年博士学位论文;等等。)至于此间中央和地方到底是如何规定的、行署有哪些职权超规越限、超规越限的程度如何、原因为何等重要内容或简略带过或付之阙如,有鉴于此,本文以河北省为中心拟对上述问题进行些许新的探索。

一、中央和省对地区行署总体与单项职权的规制

1978~1999年,中央对地区行署的定位为“派出机关”,总体职权规定为督导、检查。1978年宪法第三十四条规定标志着“文化大革命”时期建立的实级的地区革命委员会由虚级的地区行署代替。1979年修正的宪法亦同样规定:“省人民政府可以按地区设立行政公署,作为自己的派出机构。”[3]同时,1979年《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及其1982年修正案规定:“省、自治区的人民政府在必要的时候,经国务院批准,可以设立若干行政公署,作为它的派出机关”;[4]1986年、1995年的组织法修正案亦规定:“省、自治区的人民政府在必要的时候,经国务院批准,可以设立若干派出机关”。[5]

1983年2月,中央对地区行署的总体职权做出首次规定,大致为四条:一是“检查了解所属各县贯彻执行党的路线、方针、政策和决定的情况,总结交流经验”;二是“督促检查所属各县完成上级布置的各项工作任务,协调互相关系”;三是“接受省、自治区党委的委托,管理一部分干部”;四是“完成省、自治区党委和政府交办的其他事项”。[6]1993年7月,中央文件中再次提及地区行署的总体职权:“地区一级要按照派出机构的性质进行改革,把工作重点转向监督、指导、检查、协调等方面。”[7]

各省对地区行署的总体职权亦规定为督导,其内容大致可概括为三类:第一类为完全套搬组织法中对县以上政府职能的十条规定,第二类为基本照搬前述1983年中央对地区行署总体职权的规定,第三类为选择性套改组织法。

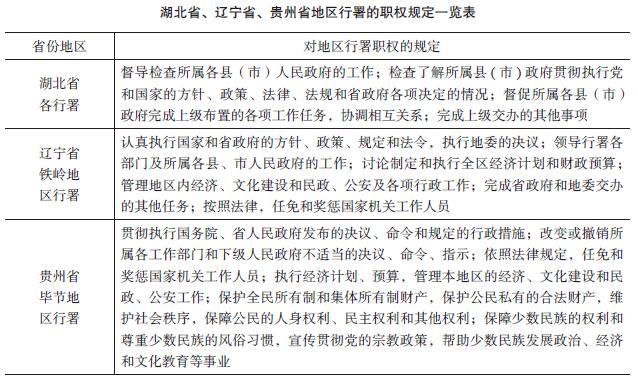

1982年组织法修正案中县级以上地方各级人民政府的职权规定是:执行本级人民代表大会和它的常务委员会的决议以及上级国家行政机关的决议和命令,规定行政措施,发布决议和命令;领导所属各工作部门和下级人民政府的工作;改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决议、命令;依照法律的规定任免和奖惩国家机关工作人员;执行经济计划和预算,管理本行政区域内经济、文化建设和民政、公安等工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,省人民政府帮助本省各少数民族聚居的地方实行区域自治,帮助各少数民族发展政治、经济和文化的建设事业;保障妇女同男子有平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;办理上级国家行政机关交办的其他事项。[8]如河北省和山东省即完全套搬了组织法的相关规定;[9]湖北省基本照搬了1983年中央规定地区行署总体职权中的三条,辽宁省铁岭行署和贵州省毕节行署则是选择性套改了组织法的相关规定(详见下表)。

湖北省、辽宁省、贵州省地区行署的职权规定一览表

资料来源:《湖北省志·政权》,湖北人民出版社1996年版,第412页;铁岭地区行政公署办公室:《关于加强行署领导改进工作方法的几项规定(1983年5月16日)》,铁岭市档案馆:21-1-427(永久);《毕节地区志·财政志》,贵州人民出版社1998年版,第118页。

除上述四条总体职能的规定,中央对地区行署的单项权力也做出了限定:第一,地区行署不具有企事业管理权。1983年,中央规定:因“地区党政领导机关不作为一级领导实体,今后不直接管理企事业单位,现在管理的可交给所在市、镇或者县;一时交不了的,可以暂时代管,过渡一段”。第二,地区行署不具有县级主要经济指标的制定权。“县的工作由省、自治区直接布置。计划、财政、物资等主要经济指标,由省、自治区径自下达”。[6]第三,地区行署不具有地区直属机构编制审批权。由于新时期政府机构改革中各级机构严重庞大超编,其中即包含大量地方自行设立的机构,为此,1987年4月中央上调机构编制的审批权限,规定“机构编制的审批权限不能下放,已经下放的要上收……各省、自治区、直辖市党政机关的厅局机构,属于党群系统的,由中央组织部审核”。[10]

中央对地区行署单项权力的限定,各省亦有或同或异的限定,下文将详述各地区行署职权的实际情况。

二、多数地区行署突破中央限定

对于地区行署的实际职权,地方档案和史志中亦有简单记载。如1983年11月,辽宁省铁岭地区的一份档案记载:“我地区是省委、省政府的派出机构,实际上已承担并行使着省辖市一级领导机关实的任务和职权。”[11]再如《湖北省志·政权》记载:湖北省“1983 年政府机构改革时,曾力图把地区行政公署变为名实相符的省政府派出机构,但结果变化不大,地区行署仍行使着全面的行政管辖权,起着一级政府的作用”。[12]安徽省[13]、贵州省[14]的地区行署亦如此。这些史料记载表明,地区行署不仅执行了督导、检查的职权,实际上已突破了中央的规定。

(一)大多数地区行署突破中央规定,具有包括企事业管理权、县级主要经济指标制定权在内的财政权

1978~1999年,大多数地区行署皆具有企事业管理权,如1982年河北省邯郸地区全区有五所大专院校,属地区领导的有三所,中等专业学校十所,属地区领导的有七所。(邯郸地区档案局:《邯郸地区大事记(1949~1986)》,1987年,第625页。)中央命令下达后,尽管河北省发文规定:“今后一般不再直接管理企、事业单位”,但同时亦规定可“暂时由地区代管”。[15]因此,1987年河北省“将邯郸、邢台、沧州、承德地区农科所下放给所在地区行署领导”。[16]此后,地区行署掌握企事业管理权的现象一直存在。如1983年10月,铁岭行署掌管“直属工业企业36个”,“各种事业和科研单位166个”,[17]福建龙岩行署亦曾管理过61个企事业单位。[18]地区行署具有企事业管理权在全国较为普遍,1993年有学者言道:“现在地区都管理着不少企事业单位,它们或由地区直属管理,或由地区工作部门直属管理。”[19]

部分行署亦具有县级主要经济指标制定权。如河北省《沧州市志》记载:1986年12月10日下发了《沧州地区国民经济和社会发展第七个五年计划》;1991年9月10日行署制订印发了《沧州地区国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》;等等。[20]据对安徽省阜阳行署的调查:“实际上,地区行政公署对本辖区内国民经济计划、社会发展规划和年度计划以及其他各项社会主义建设工作负有全面责任”;行署曾制定“‘五五’、‘六五’国民经济发展规划,1991~2000年农业综合发展和经济发展规划、1991~2000年国民经济和社会总体规划等长期计划”;还编制了每个五年计划的“中期计划,并对中期计划进行分解,制定详细的短期计划(即年度计划)”。[13]诸如此类的规划、计划实际包含了对县级主要经济指标的制定权。

从法理上说,一级政府一级财政,派出政府则没有一级财政。一级财政的核心指标是有企事业管理权,而上述史实说明一些地区行署实际具有财政权。对此,河北省的文献虽并无明文记载,但其关于财政的档案和史志均记载地区行署与市执行着同等的财政规制,类似河北省的情况在全国有相当比例。而部分地区却有明确记载,如吉林省《白城地区志》记载:“1980至1984年,撤销白城地区一级财政”,但又于“1985年白城地区恢复一级财政,直接管理区内各县(市)和地区本级财政”。[21]《柳州地区志·财政志》记载:从1986年起,地区“为一级财政”。[22]所以,“一般地区都有一级财政、一级国民经济计划,还有物资分配等职权”,“省对县布置工作基本上都通过地区”,[19]而并非如1983年中央规定的“县的工作由省、自治区直接布置”[6],正如有学者所言:“有些地区已成为不是一级财政的一级财政”。[23]

(二)地区行署基本执行中央规定,仅审批行署二级机构和县府机构

1990年4月,河北省编制委员会在下发的《关于严格履行机构编制审批程序的通知》中指出:要对1987年中央规定下发后至1989年河北省转发中央规定这段时间里,“各地、市自行设置及经省委、省政府和省编委会文件要求设置的处、局、科级行政机构,没有履行报批手续的”“进行检查清理”,其中即明确指出有“地、市自设的副处级以上行政机构”。[24]此文件说明,1990年以前河北省地区行署具有副处级机构的审批权,这一点在《河北省编制委员会办公室一九九〇年工作总结及一九九一年工作要点》中亦可得到印证,文件指出:河北省“上收了部分审批权限……从去年底开始,原由地市审批的副处级行政机构改由省审批;大部分地市也把原由县(市)审批的副科级行政机构改由地市审批”。[25]

诚然,亦有部分地区行署不具有机构编制实权,如1994年安徽阜阳“行署在其辖区内对行政管理机构的设置基本上没有自主权,主要是按照上级指示行事的”。[13](p.91)因此,笔者从掌握的史料推测,在机构编制审批权上,地区行署超规越限的程度较之企事业管理权及财政权为低。

(三)多数地区行署具有本地区机构和县人民政府科级及以上人员人事任免权

中央并无关于地区行署人事权的明确规定。笔者考察发现,地区行署任免的人员分为地区和县两类,且以1984年为界分为两个阶段。1984年之前,地区行署只能任免行署二级机构的负责人,如1982年11月16日的《河北省人民政府任免工作人员暂行规定》规定,行署的办公室主任,各委、办主任,各局(处)长由省人民政府任免;[26]《沧州市志》记载:1979年8月,沧州地区人事局建立后“负责地直局下科级干部任免的具体工作;负责各县(市)报来的正科(局)级干部任免的审查”。[20](p.2001)再如1982年3月,湖南省常德、怀化、益阳、湘潭、衡阳、涟源、零陵、邵阳八个地区行署直属机构的35个负责干部均由湖南省人民政府任免。[27]而对于县政府人员的任免权,由于1982年以降的组织法规定县人民政府的秘书长、厅长、局长、主任、科长等正职的任免皆应由本级人大常委会决定,因此,河北省沧州地区行署仅有县直属科局干部的任免审查权。但亦有部分行署可任免县政府直属机构的负责人,如1982年9月,广东省人事局公布的《关于办理报请省辖市、自治州、县、市、市辖区人民政府组成人员任免工作程序和具体手续等有关问题的通知》中规定:“各地区行政公署批准任免的县、市、市辖区人民政府秘书长、委、办主任、局长,在接到县、市、市辖区委或组织部的任(免)职通知后……”。[28]此规定从侧面说明1984年之前广东省地区行署确有县政府直属机构一把手的任免权。

1984年9月,在《关于国务院任免行政人员范围的通知》中指出:“本着管少、管活、管好的原则,国务院决定适当下放任免权限,人事管理体制由原来的下管两级改为下管一级。”(《关于国务院任免行政人员范围的通知(1984年9月22日)》,人事部政策法规司编:《人事工作文件选编》Ⅶ,1986年,第94页。)据此,地区行署可任免本级直属机构的负责人。“1984年11月19日,河北省人民政府颁发《任免工作人员暂行规定》,将原由省政府任免的行署办公室主任、供销社主任、各局(处)的权限下放由行署任免”。[26]11月,《青海省县级以上人民政府任免行政工作人员暂行办法》规定:授权行政公署任免的工作人员为“行署各部门的局长、副局长、处长、副处长、主任、副主任……及其他相当于上列各项职位的人员”。[29] 1985年5月,安徽省《关于任免国家机关工作人员问题的通知》中的相关规定与青海省基本相同,[30]因此,有学者道,当时“行政公署所属委、局的主任、局长等的任免”“通常的做法是由行署直接任免”。[31]20世纪90年代以后,部分地区行署甚至已具有县长任免权,如安徽省阜阳地区“自1992年起,行署已对县市一级的行政长官(包括县、市委书记)有直接任免权”[13](p.257)。河北省各地区亦可任免县长、县委副书记,如1991年“10月16日,中共衡水地委决定:齐志成任阜城县政府县长、县委副书记;免去王国梁阜城县政府县长、县委副书记职务”。[32]由此可见,地区行署的人事任免权实际已较大程度超出了组织法的相关规定。

(四)地区行署的机构设置亦证明其超出督导、检查职权

中央最早规定行署机构编制始于1983年,其时规定:“地委办事机构设5~7个。行署可设综合性的处室10个左右”,地区总“编制一般不超过300人(不含公检法和司法行政编制)”。[6]此后,“鉴于多年习惯和现实情况,在全国大部分地区要改变目前地委和行署实际上行使一级领导机关职权的状况,使它们真正成为省、自治区党委和政府的派出机构,还需要一个过渡时期”,中央又将行署机构数量宽限至15~20个,地委不变。[33]1993年,中央发布第二个规定:“地区党政机构应尽量设得综合一些,控制在30个左右。地区机关人员编制一般为900人左右,辖县少的地区控制在500人左右……地区党委机关、政府机关、其他机关之间的编制分配比例为15∶80∶5”,[7]即地区行署应为400~720人,而实际情况是,精简规定执行一段时间后不少地区出现了反弹。如沧州地区1983年下半年到1984年初把行署常设机构由55个精简为24个,到1987年10月,沧州行署的常设机构增至49个。[34]再如辖县较多的山西运城行署,1987年有73个工作机构;到1997年,工作机构达到85个。[35]在全国,“1990年底,中央给全国各地区党政群机关共核定行政编制人口14.7万名,平均每个地区974 名,实际工作人员则达到19.7万人,平均每个地区1305人。若将公安、检察分院、中级法院、司法行政机关统计在内,则地区机关行政编制27万名,平均1788名,实有人员32万人,平均每个地区2119人。”[36]如此规模大大超出了地区应有数量的机构,其具有的特征“完全是一级政府的模式”[23](p.122)。1993年,有学者认为:“行署50个(机构),基本上与省、自治区的机构对口设置。”[19] 1998年,又有学者论道:“目前,地区党委和行署机构实际上已达58个左右,基本上与省、自治区的机构对口设置。”[37]至2000年,“基本上是省里设什么,地区也设什么,市、州设什么,行署也设什么,上下对口,左右看齐,与一级行政实体几乎没有两样。”[38]此外,地区行署另具有辖市权、行政复议权和单项法规制定权等,限于篇幅,不再举证。

综上,不论是中央限定的企事业管理权、县级主要经济指标制定权、机构编制审批权,抑或是中央尚无设限的财政权、人事任免权、辖市权、行政复议权,部分地区或多或少的超规越限,并非仅仅执行了督导检查的职权。1992年,时任职于中央机构编制委员会办公室的张雅林曾言:“现在的地区机关职权较实”,并非是规定的虚级派出机构,“实际上已经成为省县之间的一级领导实体”。[36]

三、地区行署职权超规越限的原因

自古代至近代的派出机构大多超越督导、检查职权而实化为一级政府。地区行署作为派出机构,其历史渊源可追溯至汉代的部州,中经唐代的道、宋代的路、元初的行省和(宣慰司)道,明代的(守、巡)道、明清的督抚,直至清代的道员。这些本应执行督导、检查职能的派出机构大多数超出权限,最终实化为一级正式政府。进入近代,地区行署的前身行政督察专员公署同样“远远超出边区政府派出机构应有的规模,到解放战争结束,专署基本成为边区政府和县级政府之间的一级正式政权层级的规模”。[39]新中国成立以后的专区专署同样超出了督导、检查的职权限定。(详见侯桂红:《1949~1966年河北省专区专署的组织与职能考察》,《当代中国史研究》2010年第5期;侯桂红:《1949~1966年河北省专区专署的“财政”》,《当代中国史研究》2014年第2期。)

除上述历史的惯性和逻辑外,当代地区行署职权超规越限的原因主要有以下几点:

第一,地区行署组织法的缺失,这是其职权超限的重要原因。自专区专署建立至地区行署结束,始终缺乏专门的组织条例或法规,对其职权的规定均夹杂于一些政策性临时文件中。1978年后的历次宪法和组织法除将地区行署定位为派出机构外,缺少对其职权系统、详细的规定,因此才有前述部分省份对地区行署职权内容规定的三种不同类型。

第二,既有的地区行署职权规定的政策性文件不够明确、严格。在地区行署存在的21年间,中央关于地区行署的全部文件出现于1983年、1993年、1999年三次地区改革中,但每次均是寥寥数语,即使是1983年中央对地区行署职权的四条规定也较为模糊,如第三条“接受省、自治区党委的委托,管理一部分干部”,究竟哪些属于“一部分干部”,缺乏明确规定;其他三条也缺乏硬性的界限。对于自古以来派出政府实化为一级政府的两项关键性权力——财政权和人事权,更是应该做出严格、明确的限定,以规避地区行署演变为一级政府的风险。比如地区行署能任免、奖惩哪一级干部,科级还是处级?抑或不具有任何实质性权力,仅负责代行省人事厅监督、检查县政府干部的行政作为?地区财政是否为一级财政?能否自辟新税种?中央对地区行署单项权力的限定也不够严密,如规定“今后不直接管理企事业单位,现在管理的可交给所在市、镇或者县”,但转而又说“一时交不了的,可以暂时代管,过渡一段”。[6]这无疑给地区行署的超规越限提供了借口和空间。因此,地方必然出现前述所说“行政公署所属委、局的主任、局长等的任免应由哪一机关决定,由哪一级批准,法律尚无明确规定。通常的做法是由行署直接任免”[31]等多项职权名实不符的现象。

第三,受政府主导型经济社会管理模式的深刻影响。自新中国成立至改革开放,限于客观条件和形势所迫,我国逐渐形成政府主导型经济社会管理模式。进入改革开放时期,由于市场和社会的不健全,政府仍包办了本应由社会和市场承担的职责。地区行署作为行政体系中的一环也概莫能外,所以,地区行署才会出现与省、市相同模式的对口机构设置和职权超规越限,而这一模式的弊端进入20世纪90年代以后也日渐明显。如1994年,安徽省阜阳行署的一位专员说:“随着行政公署运作环境的变化,行政公署运作中的一些弊端也日益显现。如政府事无巨细大包大揽的管理方法造成政府事务庞杂,效率低下,机构庞大,人员繁多,财政负担沉重。目前,地区一级吃财政饭的人员已达二千多人,比国家规定的超出近二倍。因此随着社会主义市场经济体制的建立,地区行政公署必须精简机构,转变职能,提高效率,强化政府适应现代化建设的各种能力。”[13](p.15)

综上所述,尽管中央和地方对地区行署的职权均有督导、检查的规定,但由于自古代至近代派出政府有超规越限并实化的历史惯性与逻辑;而新中国成立以来,缺乏对地区行署等派出政府的专门组织法和必要的明确规定,加之政府主导型经济社会管理模式的深刻影响,因此,地区行署不可避免在企事业管理权、县级主要经济指标制定权、人事任免权、机构编制审批权、辖市权等方面或多或少的超规越限,最终出现不仅仅执行了督导检查职权的结果。

[ 参 引 文 献 ]

[1]《中华人民共和国宪法(一九七八年三月五日中华人民共和国第五届全国人民代表大会第一次会议通过)》,《人民日报》1978年3月8日。

[2]《中共中央、国务院关于地方政府机构改革的意见(1999年1月5日)》,河北省档案馆:907-40-58。

[3]《中华人民共和国第五届全国人民代表大会第二次会议关于修正〈中华人民共和国宪法〉若干规定的决议》,《人民日报》1979年7月2日。

[4]《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(一九七九年七月一日第五届全国人民代表大会第二次会议通过)》,《人民日报》1979年7月5日;《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,《中华人民共和国国务院公报》1982年第20期。

[5]《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〉的决定》,《人民日报》1986年12月5日;《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,《人民日报》1995年3月2日。

[6]中共中央、国务院:《关于地市州党政机关改革若干问题的通知(1983年2月15日)》,河北省档案馆:907-31-2-1。

[7]《中共中央〈关于党政机构改革的方案〉和〈关于党政机构改革方案的实施意见〉的通知(1993年7月2日)》,《中国地方政府机构改革》,新华出版社1995年版,第41页。

[8]《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,《中华人民共和国国务院公报》1982年第20期。

[9]《河北省志·政府志》,河北人民出版社2000年版,第679页;《山东省志·政权志(1983~2005)》,山东省省情资料库,http://www.infobase.gov.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=12&rec=123&run=13,2014年8月26日。

[10]《中共中央、国务院关于制止机构、编制和干部队伍膨胀的通知(1987年4月13日)》,徐颂陶编:《中国人事管理工作实用手册》,中国财政经济出版社1992年版,第578页。

[11]《中共铁岭地委、铁岭地区行署关于铁岭地区地、市体制调整的请示报告(1983年11月26日)》,铁岭市档案馆:1-2-571(永久)。

[12]《湖北省志·政权》,湖北人民出版社1996年版,第408页。

[13]江荣海、刘奇等:《行署管理——阜阳行署调查》,中国广播电视出版社1995年版,第12、13页。

[14]张鼎良:《探析贵州省地区行政公署的作用及其发展趋势》,《贵阳学院学报(社会科学版)》2012年第2期。

[15]《中共河北省委关于地、市党政机关机构改革若干问题的讨论纪要(1983年6月9日)》,河北省档案馆:934-4-167。

[16]河北省人民政府:《关于下放邯郸等五个地、市农科所的通知(1987年8月31日)》,河北省档案馆:907-40-30。

[17]中共铁岭地委:《关于将铁岭地区按省辖市体制过渡的请示报告(1983年10月11日)》,铁岭市档案馆:1-2-571。

[18]《龙岩地区志》,福建省情资料库,http://www.fjsq.gov.cn/ShowText.asp?ToBook=3232&index=1269&,2014年2月8日。

[19]《地区机构改革的设想》,《经济研究参考》1993年第Z3期。

[20]《沧州市志》第3卷,方志出版社2006年版,第1954页。

[21]《白城地区志》,吉林文史出版社1992年版,第834页。

[22]《柳州地区志·财政志》,广西地情网,http://www.gxdqw.com/bin/mse.exe?seachword=&K=b&A=22&rec=486&run=13,2015年7月10日。

[23]吴越:《市地城乡双轨的地方行政体制刍议》,刁田丁主编:《中国地方国家机构研究》,群众出版社1985年版,第124页。

[24]河北省编制委员会:《关于严格履行机构编制审批程序的通知(1990年4月13日)》,石家庄市档案馆:58-1-184。

[25]《河北省编制委员会办公室一九九〇年工作总结及一九九一年工作要点(1990年12月)》,石家庄市档案馆:58-1-191(长期)。

[26]《河北省志·人事志》,河北人民出版社1994年版,第69页。

[27]《湖南省人民政府任免事项(1982年3月)》,《湖南政报》1982年第3期。

[28]《广东省志·政权志》,广东人民出版社2003年版,第560页。

[29]《青海省县级以上人民政府任免行政工作人员暂行办法(1984年11月7日)》,110法律咨询网,http://www.110.com/fagui/law_206857.html,2015年1月10日。

[30]《安徽省志·人事志》,安徽省情网,http://60.166.6.242:8080/was40/index_sz.jsp?rootid=33540&channelid=18211,2015年9月20日。

[31]熊文钊:《行政公署的性质及其法律地位》,《法学杂志》1985年第6期。

[32]郑秀君主编:《衡水市大事记(1986~2005)》,河北人民出版社2008年版,第130页。

[33]中共中央办公厅、国务院办公厅:《关于地市州机构改革中应注意的几个问题的通知(1983年6月14日)》,河北省档案馆:907-31-2-6。

[34]中共沧州地委组织部、中共沧州地委党史资料征集编审委员会、沧州地区档案局:《中国共产党河北省沧州地区组织史资料(1926~1987)》,河北人民出版社1991年版,第394、395页。

[35]中共山西省运城地委组织部编:《中国共产党山西省运城地区组织史资料(1987.10~1997.10)》第2卷,山西人民出版社2000年版,第249页。

[36]张雅林:《地区(行署)的沿革、现状及改革对策》,吴佩纶主编:《地方机构改革思考》,改革出版社1992年版,第99页。

[37]孙学玉:《撤销地区、市县分治:行政区划调整新构想》,《江海学刊》1998年第1期。

[38]钱其智:《改革地区体制 撤销地区建制》,《中国行政管理》2000年第7期。

[39]翁有为等:《行政督察专员区公署制研究》,社会科学文献出版社2012年版,第404页。

[作者简介]侯桂红,历史学博士,讲师,北京师范大学历史学院,100875。

本文为国家社会科学基金项目《近现代管县派出政府制度研究(1932~2002年)》(13BZS104)和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目《1979~2002年地区行署制度若干重要问题研究》的阶段性成果。 |