祝:1985年之前学界剽窃抄袭的情况确实很少,就我了解的相关专业范围来说,比较有影响的只有上世纪50年代中期华岗的《辩证唯物论大纲》和上世纪80年代初韩进廉的《红学史稿》。这两本书都有人撰文揭露其抄袭,但在那个时代,类似的现象可以说寥寥无几。

1985年以后风气陡然一变。我那时还在读研究生,记得1985年或1986年,有一天在北大大饭厅门前西侧的阅报栏,看到贴出一张《光明日报》,大半个版都是某某担任主编的某编委会名单,还有这个编委会编辑的“西方学术文库”和“新知文库”的书目,以翻译的西方哲学类书籍居多,大约有上百种,每本书都标有中译者姓名。我因为在哲学系读研,了解点情况,知道其中许多西方名著当时并无真正的所谓中文译者。那其实是跑马圈地,因为怕别人或别的出版社也要译同一本书,所以先随便安个译者名字,相当于现在的恶意抢注。我们几个同学当时对这种“吃相”就很不屑。那个编委会的绝大多数人就是40末、50后。

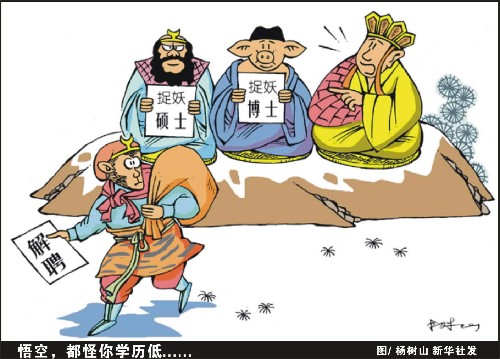

实际上,学风之败坏,就是从红卫兵-知青这代人当中的某些人开始的。当年造反、串联,甚至打砸抢,20年后转移到了学术领域。包括年轻时的何新,也有贪多、图大、求快的毛病,十几年前我在书里评论过他的学风问题。当然这些都还不是抄袭剽窃,属于钻窗翻墙抄近路,但学术界的规矩的确被破坏了。这一路下来,影响到后来的20多年,再加上别的因素,到今天,学界、高校的学术腐败已经积重难返。

一代特殊的知识分子遭遇了一个特殊的时代

黄:“黄金十年”里,青年学人跟在中老年师傅后面学徒,“老师”长“先生”短的再配上些“之乎者也”,看着颇有古风。但听他们私下骂人话之纯正、下流话之地道,跟前辈学人大不一样,更别说传统的“士林”、“儒林”了。

十年一觉,等到青年学人学徒期满,正赶上社会大转型,什么下海潮、出国潮、寻宝热、特异功能热,一时间天翻地覆,人仰马翻。整个社会风气由正步改为醉拳,又东倒西歪起来。青年学人骨子里的红卫兵也结束了冬眠,一跃而起,回老家似的走进新时代。市场新时代崇尚工具理性,讲究小投入高产出,最好不投入光产出。不择手段开始成为最佳手段——能拿干嘛买,能加塞儿干嘛排队?“老实”、“厚道”、“本分”从此成了贬义词。

我在戏剧《我们走在大路上》说到那一段时也感叹过:说你“老实”可不是夸你/说你“邪性”可不是骂你/说你“本本分分”可不是抬举你/说你“乍乍乎乎”可不是数落你/说你“人挺可靠”是说发家致富靠不上你/说你“混球一个”是说将来混得好的可能还就是你!

当然,风气的影响不会搞绝对平均主义——每个青年都一样。“逍遥派”还在南窗下逍遥。而“造反派”听着窗外哪个同学一夜发了,心里又空又慌又躁之际,就近造他娘的学术规范、“资产阶级法权”一回反,也是可以理解的。

祝:红卫兵-知青一代和“文革”前的大学生截然不同,有的可能只相差几岁,但思想性格上的差别却非常明显。“文革”前的大学生是从新中国成立到“文革”这十七年体制的产物,就像刘少奇《论共产党员的修养》所说的驯服工具,忠诚可靠、循规蹈矩、温良恭俭让,是传统儒教加斯大林主义培养出来的思想性格。红卫兵-知青一代却不同,他们在人格形成的年代,突然遭遇到“文革”那样千年不遇的政治风暴,面对中国和世界的大问题。“大字报”、“大辩论”,造反、串联、武斗,然后又是“上山下乡”、进工厂或当兵,在中国社会的最底层摸爬滚打。这大概也是古今中外空前绝后的一代人,其中的知识分子和学者尤其如此。

对这一代学术思想界人物的特点,我以前也做过分析。与前后几代知识分子相比——比如前边的“文革”前大学生、后边的60后学者,他们有更多的大抱负、大视野、大思想,同时又具备底层社会的经验和生存能力。他们的优点和优势非常明显,缺点和劣势也同样明显。这当然是两代人之间整体的、粗略的对比,不排除个别人的特殊情况。总之,红卫兵-知青一代知识分子获得独立的学者身份,正好是在上世纪80年代中后期。一代特殊的知识分子遭遇了一个特殊的时代。应该说,汪晖和朱学勤都属于这一代中的佼佼者。

|