深圳蛇口工业区的著名标语牌 深圳蛇口工业区的著名标语牌

“杀出一条血路来!”中央的决心已下。1979年7月15日,中共中央、国务院批转广东、福建两省委关于对外经济活动实行特殊政策和灵活措施的报告,确定:在深圳、珠海、汕头、厦门试办特区。

1980年8月26日,在一片噼噼叭叭的爆竹声中,中国第一批经济特区中的第一号特区——深圳经济特区诞生了!

1984年1月24日,距农历春节还有七天。紫荆在特区的路旁已绽开紫红色的花朵,象征吉祥喜庆的盆盆金橘摆上了特区人居室的阳台。在深圳特区诞生后的第五个春天的这个中午,父亲迈着轻快稳健的步伐,踏上了中国改革开放前沿地带的这片热土。他说:“经济特区是我的提议,中央的决定。五年了,到底怎么样,我要来看看。”

当天下午,父亲听取深圳市委的工作汇报;25日,他先后来到深圳河畔的渔民村、上步工业区深圳中航技术进出口公司等参观视察。26日,他又来到蛇口工业区视察。

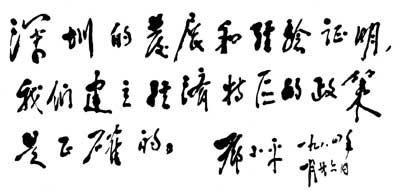

邓小平为深圳特区题的词 邓小平为深圳特区题的词

几天的实地考察,父亲对特区这一新生事物的旺盛生命力有了更直接的感触。离开深圳到达广州,他欣然命笔,为深圳特区题词:“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。”

1984年2月中旬,父亲结束对深圳、珠海、厦门三个特区的视察,返回北京。

2月25日,经过深思熟虑,父亲与几位中央领导进行了谈话。他说:“这次我到深圳一看,给我的印象是一片兴旺发达景象。深圳的建设速度相当快。其中蛇口更快,原因是给了他们一点权力,500万美元以下的开支可以自己作主。他们的口号是时间就是金钱,效率就是生命。深圳盖房子,几天就是一层,一幢大楼没有多少天就盖起来了。那里的施工队伍还是内地去的,效率高的原因是搞了承包制,赏罚分明。”

他还说:“听说深圳治安比过去好了,跑到香港的人开始回来,原因之一是就业多,收入增加了,物质条件也好多了,说明精神文明是从物质文明来的嘛!”

说着,父亲的神色严肃起来,我们建立特区,实行开放政策,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口,从特区可以引进技术,获得知识,学到管理,管理也是知识。特区将成为开放的基地,不仅在经济方面、培养人才方面得到好处,而且会扩大我们的对外影响。

本文摘编自邓榕《我的父亲邓小平》 |