——基于固定资产投资视角的考察

不论是认同还是否定,中国政府在经济发展中发挥的重要作用一直都备受研究者的关注。而政府投资是学术界讨论最多的话题之一。已有的关于政府投资的研究成果主要集中在两个领域:一个领域是关于政府投资绩效和影响的考察,根据研究重点的不同,这方面的成果又可以分为几类,讨论的问题各有侧重,有的偏重于从整体上探讨政府投资产生的影响,有的偏重于分析某一领域或行业的政府投资效果,有的以地方政府投资行为及其影响作为探讨核心,还有的关注政府投资与民间投资之间的关系;另一个领域的研究成果则和现实联系紧密,研究者多以政府投资项目的管理为探讨重点,讨论涉及政府投资项目管理的现状、制度、改革、问题等诸多层面。

与实证分析相比,从较长时段内对新中国的政府投资进行历史解读和分析的文献相对要少一些。[1]本文试图对新中国成立以来政府投资规模和方向的变迁、特别是政府投资的产业构成特点进行梳理和阐释。选择这样一个命题的原因在于,新中国的政府投资与产业结构的调整之间有着密切的联系,新中国最初的政府投资的直接目标和指向就是产业结构的升级,只是随着产业结构的变化,政府投资发生了改变。

一、政府投资在固定资产投资中的比重

本文的讨论从新中国的固定资产投资开始,对于计划经济时期政府投资变化及影响的分析将以对国有经济固定资产投资中政府投资的特点为基础,因为关于计划经济时期的固定资产投资,国家统计局所公布的官方统计数据中最为详尽的只有国有经济的相关数据。以国有经济的固定资产投资,而不是后来统计口径中的全社会固定资产投资作为讨论重点,并不影响我们判断这一时期政府投资在全社会投资中的作用,因为在单一公有制和高度集中的计划经济体制下,国有经济是社会投资规模和方向的绝对主导者。在改革开放启动两年后的1980年,国有经济占全社会固定资产投资的比重仍在80%以上,同年,集体经济、个体经济占全社会固定资产投资的比重分别为5%和13.1%。[2]也就是说,在个体经济还没有大量增长时,国有经济的固定资产投资大体上可以反映出全社会固定资产投资的状况。在1978年改革开放以前,中国国有经济固定资产投资的资金来源主要有五个:国家投资、国内贷款、利用外资、自筹和其他资金。总体而言,在这一时期国家投资是国有经济固定资产投资最主要的资金来源,其中“一五”时期所占比重最高,每一年都在80%以上,1956年高达93.3%,此后国家投资在全部资金来源中的比重在波动、反复中逐步下降,但这种下降丝毫不影响国家投资所具有的主导地位。在改革开放以前,国家投资占国有经济固定资产投资全部资金比重最低的年份是1977年,为57.9%,其余年份均在60%以上。和国家投资所占比重的变化趋势相反,其他几种资金来源所占的比重经历了一个不断上升的过程,尽管上升的幅度有限。[1]

1978年以后,中国全社会固定资产投资的资金来源同样有五个:国家预算内资金、国内贷款、利用外资、自筹和其他资金。全社会固定资产投资资金来源在1978年以后一个最显著的变化趋势是国家预算内资金所占比重明显下降,自筹及其他资金所占比重日益上升。1981年国家预算内资金在全社会固定资产投资中所占的比重是28.1%,1988年这一比重第一次降到了10%以下,20世纪90年代中期,这一比重降到了新中国成立以来的最低水平,1997年仅有2.8%,世纪之交时稍有回升,后来基本上呈下降趋势,2012年这一比重为4.6%。同一时期,自筹和其他资金在全社会固定资产投资中所占的比重由1981年的55.4%上升到2012年的81.7%。[3]相比之下,来自于国内贷款和外资的资金比重变化的幅度要小得多。因此,回顾新中国成立以来的历史,在全社会固定资产投资的资金来源中变化最大的是来自于政府的投资,从最高时的93.3%下降至目前的不足5%。自筹和其他资金日益成为全社会固定资产投资中最主要的资金来源。新中国“政府主导”型的投资和发展模式在改革开放以后发生了迅速而巨大的变化。

二、直接的干预与介入:计划经济时期的政府投资

1949年以后高度集中的计划经济体制下的大规模经济建设,并非单纯由社会主义和意识形态所决定,作为工业化后发国家,中国摆脱落后的心情十分急迫。1953年9月,过渡时期总路线正式出台。同年,第一个五年计划启动。从这时起,“发展国家的重工业,以建立国家工业化和国防现代化的基础”成为实现“社会主义工业化的中心环节”。[2]新中国选择了一条重工业优先的工业化道路,造成这一局面的原因很多,而其中最重要的因素之一就是新中国的重工业基础过于薄弱。

(一)政府投资对第二产业的高度倾斜

苏联经济的运行方式是新中国学习的第一个样板。机械、钢铁、煤炭、石油、电力五个处于苏联核心地位的工业部门在1928~1937年的年平均增长率达到了17.8%[3],这种高速增长是在政府的强力推动下实现的。发展重工业需要大量的资金投入,要使中国在缺乏积累的前提下启动工业化,并在相当短的时期内完成工业体系的初步构建,政府同样必须具有强大的调动和配置资源的能力。1952年1月,政务院财政经济委员会公布了《基本建设工作暂行办法》[4],其中明确规定了基本建设计划的编制过程。从这时起,固定资产建设项目的决策权被集中到中央政府手中。尽管在整个计划经济时期,中国的政府投资体制不乏放权与集权的调整,但这种改变只是调整权利在中央与地方不同层级政府之间的分配,而政府在全社会固定资产投资中的主体地位并没有变化。

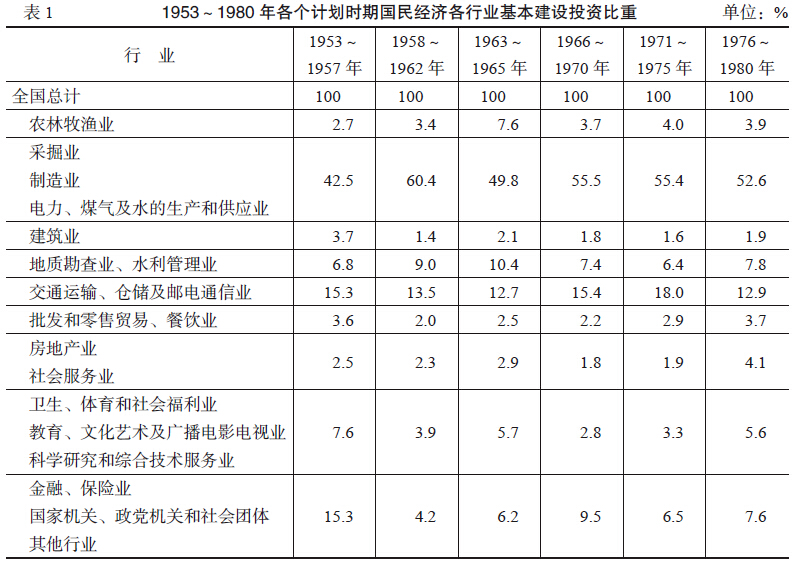

改革开放以前的固定资产投资,如果按管理渠道分,只包括基本建设和更新改造两个组成部分。1953~1980年,基本建设投资是国家固定资产投资的绝对主体,而基本建设投资资金中的70%以上都来自政府的财政资金[1](pp.20,91)。需要进一步梳理的是大规模的基本建设投入资金的分配方向。在整个计划经济时期,国家对于第一产业的基本建设投资都是最低的,除了1963~1965年期间短暂达到7.6%,其余时期均在4%以下。以工业为主的第二产业则是基本建设投资的重点,1980年以前的五个五年计划中,国家对第二产业的基本建设投资占全部投资的比重最高时达到61.7%,最低的“一五”时期也达到了46.2%,基本上一直保持在50%以上。作为“一五”时期投资重点的156个项目主要集中在煤炭部(27个)、电力部(26个)、重工业部(27个,其中黑色冶金7个、有色冶金13个、化学工业7个)、第一机械工业部(29个)、第二机械工业部(42个)五个部门。[5]而在对工业的投资中,对于轻工业的基本建设投资虽然整体上略高于农业,但一直未超出7%;对重工业的投资占全部基本建设投资的比重在“一五”时期为36.2%,这是改革开放前几个五年计划中这一比重最低的一个时期,其余时期均在45%以上。对第三产业的投资除了在“一五”时期达到51.1%之外,其余时段均在40%左右。[1](p.103)

资料来源:参见《中国固定资产投资统计年鉴·1950~1995》,中国统计出版社1997年版,第110~111页。

具体到国民经济的各个行业,计划经济时期基本建设投资的一半以上被用在了由采掘业,制造业,电力、煤气及水的生产和供应业构成的工业建设当中。在工业内部,冶金工业、机械工业、电力工业、煤炭工业得到政府投入最多。从1953年“一五”计划启动到1970年“三五”计划结束,冶金工业一直是获得基本建设投资最多的工业部门,在“二五”计划期间甚至一度接近25%。[1](p.128)

(二)工业生产能力的提升与产业结构的“突变”

巨额的政府直接投资带来了一些重点发展行业生产能力在短期内的迅速改变,变化速度前所未有。同新中国成立以前以及新中国成立初期相比,能源、冶金、机械、运输等各个部门的生产能力有了根本性的提升。1949年以前,中国重工业的发展极其缓慢。以钢的生产为例,由于“开采之重要钢铁及冶炼钢铁事业多操诸日人掌握”以及中国的钢铁厂多陷于停顿,中国的钢铁“每年出产只四万余吨,合土法所炼之生铁,亦仅十七万吨上下”[6]。再如电的生产,根据1932年10月的统计,中国的电气业就投资额而言,外资占总额的64.8%,民营者占总额的26.1%,公营者仅占9.1%,外资者厂数虽少,而其资本雄厚,电量巨大,非民营、国营者所能及。[6](p.692)新中国的政府干预迅速扭转了工业领域生产停滞和并不独立的状况,一些部门(如煤炭开采、炼铁、炼钢、冶金设备及矿山设备等重型机械制造、铁路修建等)甚至在“一五”、“二五”计划期间就已经达到了改革开放以前所能达到的最高生产水平。

在大规模工业化建设启动初期基本建设投资所占的高比重以及基本建设投资资金中来自政府的高比重,所反映的其实都是政府投资在大规模建设中发挥的基础性作用。随着政府投资一并启动的是政府对国营企业生产的全方位干预。1950年6月,重工业部计划司在《国营工业经济计划工作的组织与方法》中已经明确提出了国营工业的经济计划要涵盖产品、劳动、材料供应、成本、产品分配、基本建设、财务等方方面面。[7]凭借着政府投资这一重要的手段和工具,新中国的国营企业在原料供应、要素价格、生产过程、财务制度等方面都受到了政府的严格限制。这些配套的举措确保了政府意志的完全贯彻。在“一五”计划完成后,中国的第二产业产值(包括工业和建筑业)占国内生产总值的比重由1952年的20.9%上升至1958年的37%,其中工业产值占国内生产总值的比重由1952年的17.6%上升至1958年的31.7%,建筑业产值占国内生产总值的比重由1952年的3.2%上升至1958年的5.3%(第一产业占国内生产总值的比重由1952年的50.5%下降为1958年的34.1%,第三产业比重未发生明显变化)[8]。2011年,第二产业产值占国内生产总值的比重为46.6%,其中工业产值占国内生产总值的比重为39.9%,建筑业产值的比重为6.8%。[9]“一五”计划期间重工业产值增长了210.7%,轻工业产值增长了83.3%,两者的平均年增长速度分别达到了25.4%和12.9%。重工业在全部工业中的比重由1952年的37.3%上升到1957年的45%,而同期轻工业的比重由62.7%下降到55%。[10]从这个意义上讲,我们可以将“一五”计划时期视为新中国产业结构调整的一个“突变期”,政府的强力干预带来了产业结构的跳跃式调整。政府的大规模投资促成了一个相对完整的工业体系的初步建立,如果依靠经济的自然演进这一过程很难迅速实现。

三、从直接主导转向间接调控的政府行为

新中国成立后在复杂的国际背景中启动大规模工业化建设,采取了一种最直接的干预方式,即由政府控制几乎全部生产领域投资的力度、方向和规模。政府对固定资产投资的直接投入加速了一些行业的资本积累过程,但如何真正调动企业的生产积极性、激发和保持经济运行的活力和效率是计划经济一直面临的困境和问题。改革开放后,政府投资的变化首先体现在投资方式与投资主体的双重转变上。

(一)投资主体和投资方式的转变

1979年8月,国务院批转由国家计委、国家建委和财政部共同提出的《关于基本建设投资试行贷款办法的报告》以及《基本建设贷款试行条例》,这标志着“拨改贷”试点工作的开始。“拨改贷”的目标是“在国家统一计划的前提下,扩大企业的经济自主权,把投资效果的好坏同企业和职工的经济利益直接联系起来”。[11]试点工作的推进非常快,从1985年起,“凡是由国家预算安排的基本建设投资全部由财政拨款改为银行贷款”。实行“拨改贷”以后,原来的“国家预算直接安排的投资”渠道相应取消。[11](p.389)尽管对“拨改贷”实施效果的评价褒贬不一,但这一举措的推出意味着银行以及得到贷款的企业从这时起需要以经济规则而不单纯是政府指令来规范自身的行为。

投资主体的变化则表现在两个方面:一是对原有投资主体的调整和改变;二是新的投资主体的培育。20世纪80年代中后期,国有企业的改革拉开帷幕。中央相继推出一系列措施,在权、责、利方面赋予国有企业以更多的经营自主权。1988年7月,国务院发布《关于印发投资管理体制近期改革方案的通知》(以下简称《通知》)。《通知》中所提及的《国家计划委员会关于投资管理体制的近期改革方案》(以下简称《方案》)对固定资产投资资金的使用方式提出了新的要求。从微观层面,《方案》提出“扩大企业的投资决策权”,企业有权自主地筹措资金和物资、有权自主地选定投资方式和建设方案、有权自主地支配应得的投资收益。从宏观层面,《方案》一方面提出在中央一级成立能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业六个国家专业投资公司,用经济而不是行政的办法对相关行业的投资进行管理;另一方面要求简政放权,国家专业投资公司建立以后,国家计委不再直接管理项目投资。[12]

随着社会主义市场经济体制改革目标的确立,国有企业改革的步伐在20世纪90年代中后期不断加快。这使得国有企业逐步成长为新的投资主体,它们已经不再是计划经济时期完全传递政府意志而无自主生产决策权力的经济组织。20世纪90年代,国家投资在国有经济固定资产投资资金来源中的比重整体上已经不足10个百分点,出资比重的大幅度下降也说明了政府在固定资产投资中所扮演的角色的转变。同一时期,新的投资主体也慢慢成长起来,集体、个体、私营、外资及其他经济发挥着日益重要的作用。1981年,在全社会固定资产投资中国有经济所占的比重为69.5%[13],2002年降为43.4%[14]。投资体制的改革随着全国范围内经济体制改革的推进而不断深入。2004年7月,国务院颁布《关于投资体制改革的决定》(以下简称《决定》),《决定》不仅强调要落实企业的投资自主权,还对政府投资的范围做出界定,从这时起,政府的投资开始越来越多地向公共基础设施建设和具有公益性的领域倾斜。

(二)政府投资在三次产业间的重新布局

1.国有经济固定资产投资重点的转移

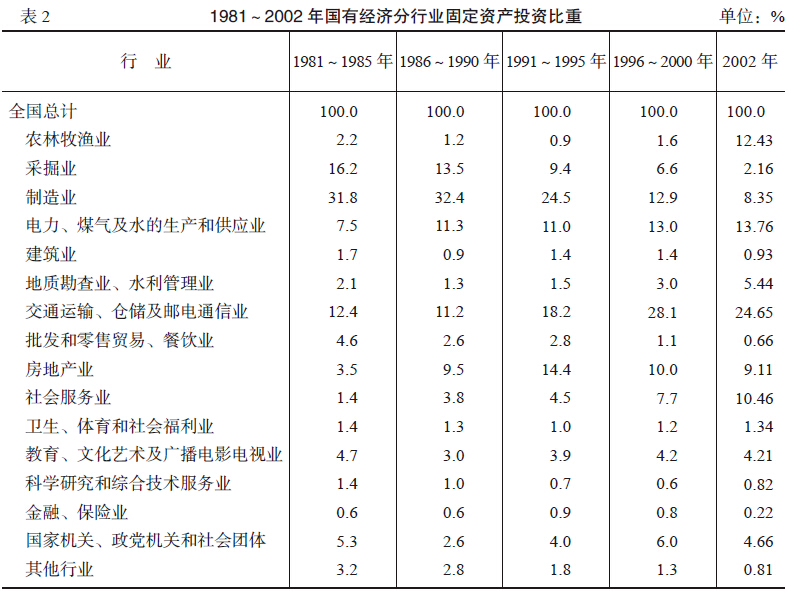

国有经济一直是得到政府投资最多的经济主体,因此和其他经济成分相比,国有经济固定资产投资的产业构成可以更好地反映政府投资的产业倾向[4]。

资料来源:1981~1995年数据来自《中国固定资产投资统计年鉴·1950~1995》,第42~45页;1996~2000年数据来自《中国固定资产投资统计数典·1950~2000》,第48~54页;2002年数据根据《中国固定资产投资统计年鉴·2003》(中国统计出版社2003年版)第39~41页国有经济分行业计划投资规模计算得出。

在改革开放前后两个时期,国有经济固定资产投资的三次产业分布发生了非常明显的变化。如前文所述,改革开放以前,第二产业是政府投资的绝对重点,但第二产业所占有的绝对优势在改革开放十余年后就被第三产业所取代。从1990年到2000年,国有经济用于第二产业的固定资产投资占其固定资产投资总额的比重下降了近30个百分点(由1990年的59.1%下降至2000年的29.2%),同期国有经济用于第三产业的固定资产投资占其固定资产投资总额的比重上升了近30个百分点(由1990年的39.7%上升至2000年的69%)。[15]新世纪以后,这一趋势更为明显,2002年国有经济的固定资产投资中,第二、第三产业所占的比重分别为26.2%和71.2%。[14](p.185)这说明,从20世纪90年代起,国有经济的固定资产投资重点快速由第二产业向第三产业转移。只是和改革开放前不同的是,国有经济的固定资产投资不再以政府的直接投入作为主要的资金来源。就国有经济而言,在20世纪的最后20年,工业内部的投资结构调整也较大。为了推动长期以来未受到足够重视的轻工业的发展,政府投资在改革之初开始向轻工业倾斜。在重工业内部,也表现出了采掘业所占比重下降、原材料工业所占比重上升的趋势。[1](p.130)

具体到各个行业,“九五”计划期间(1996~2000年)和改革之初的“六五”计划期间(1981~1985年)相比,国有经济用于采掘业、制造业的固定资产投资占国有经济固定资产投资总额的比重都出现了大幅下降,前者由16.2%降到6.6%,而后者由31.8%降到12.9%。在第三产业内,国有经济固定资产投资增长最为明显的是交通运输、仓储及邮电通信业,“六五”计划期间,国有经济在该行业的固定资产投资占其投资总额的比重仅为12.4%,而到“九五”计划期间,同一比重为28.1%。2002年,交通运输、仓储及邮电通信业仍然是国有经济固定资产投资最多的行业,并且该行业投资中的81.28%用于铁路运输业、公路运输业及交通运输辅助业三个领域。[5]值得注意的是,2002年国有经济固定资产投资第三位的行业是农林牧渔业,在农林牧渔业投资占其总投资的比重高达12.43%,这是以前从未达到过的。

2.2003年以来[6]的政府投资倾向

新世纪以来的多数年份中,国家预算内资金在全社会固定资产投资资金来源中的比重都在5%以下。将有限的投资投向何处,可以最直接地反映出政府对一些产业的倾斜和支持。根据统计数据,近10年来固定资产投资获得国家预算内资金支持最多的行业是以下几个:排在第一位的是交通运输、仓储和邮政业,这一点在国有经济改革开放以来的投资变化中已经得到了部分的体现,国家预算内用于交通运输、仓储和邮政业的投资在政府投资总额中所占的比重多数年份在25%以上,2006年一度高达31.24%。排在第二位的是水利、环境和公共设施管理业,该行业得到的政府投资占政府投资总额的比重多在20%以上,2012年达到28.46%。排在第三位的是公共管理和社会组织,第四位的是电力、燃气和水的生产供应业,第五位的是教育,第六位的是农林牧渔业。[7]这体现出固定资产投资得到政府资金最多支持的是第三产业,而其中又以交通运输、仓储邮政、水利、环境、公共设施管理等与基础设施、公共服务密切相关的行业为重点。

值得关注的还有两个因素。一个因素是国家预算内资金占某些行业固定资产投资全部资金来源的比重。尽管有些行业的固定资产投资得到的政府资金在政府投资总额中所占的比重并不十分突出,但政府投资在该行业固定资产投资全部资金来源中的比重却相当可观,这同样表明了政府投资在这些行业中不容忽视的重要性。相对典型的是公共管理和社会组织以及农林牧渔业。对于公共管理和社会组织,每年政府在该领域固定资产投资占全部资金来源中的比重都超过了20%。农林牧渔业最高时也有超过20%的固定资产投资资金来自政府投入。交通运输、仓储和邮政业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,卫生、社会保障和社会服务业,文化、体育和娱乐业等行业的固定资产投资来自于政府投入的部分大都超过10个百分点。[8]

另一个因素是全社会固定资产投资的行业分布与政府投资的行业分布之间的差异,这种差异本身即是政府投资倾向性的反映。比较典型的是制造业。以2012年的数据为例,就全国而言,制造业的固定资产投资占全国固定资产总投资的近1/3,可见它仍是全社会固定资产投资的重点,但不论是国家预算资金占制造业固定资产投资全部资金来源的比重(0.44%),还是国家预算用于制造业的投资占国家用于固定资产投资的全部预算内资金的比重(3.04%)都非常低[9]。国家用于采矿业、制造业的投资在国家全部投资中所占的比重和计划经济时期相比也不可同日而语,政府早已不是这些领域的主导者。而国家预算内资金分配给农林牧渔业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业,教育等行业的份额,则大都明显高于这些行业自身固定资产投资在全社会固定资产投资中所占的比重,这反映了政府投资对这些行业的倾斜。

(三)政府投资的转型

投资规模的相对缩小本身就是政府投资转型的重要表现之一。实际上从20世纪的90年代开始,国家预算内资金占全社会固定资产投资资金来源的比重就已经很小,1997年的亚洲金融危机和2008年的国际金融危机之后,国家投资在国有经济乃至全社会固定资产投资资金来源中所占的比重都出现了短暂的回升,这与政府执行积极的财政政策有关,但并未改变政府投资整体下降的趋势。与此同时,投资主体开始由单一走向多元化,国有经济在全社会各种经济形式投资中所占的比重不断下降,2000年以来降幅尤为显著,2012年该比重仅为25.7%。考虑到国家投资在国有经济固定资产投资资金来源中所占比重的大幅度降低,政府的投资对产业结构的直接影响已大为下降。

政府对固定资产投资的干预手段也从依靠行政命令转为倚重经济调节,这种干预方式的调整在改革初期已初见端倪。1984年,在国家计委、财政部、中国人民建设银行联合发布的《关于国家预算内基本建设投资全部由拨款改为贷款的暂行规定》中,就提出了“拨改贷”,要实行差别利率。[11](p.391)1989年,《国务院关于当前产业政策要点的决定》要求“银行要根据产业发展序列的要求,制定相应的信贷政策”,[16]这表明政府开始关注如何通过利率、财税等经济手段来实现调整资金在产业之间分配的目的,不再像改革开放前那样直接以控制数字的方式决定资金在各个部门的配置以及投资的规模与结构。在1992年确立了社会主义市场经济体制的改革目标之后,市场在资源配置的决定中发挥着日益重要的作用,政府对于建设、生产过程本身的直接干预进一步减少。同时出现变化的是政府的投资布局,改革开放前吸纳政府投资最多的工业特别是重工业部门早已不再是政府投资的重点。一方面,政府投资不再是国有企业固定资产投资的主要资金来源,另一方面国有资本自身涵盖的领域也在不断地调整之中。改革开放后,政府促进产业结构调整和升级的方式灵活多样,直接投资已经远不是其中最重要的手段。

四、转变的政府:产业结构演进中的政府行为

在新中国成立至今的历史当中,从投资的视角来看,不同时期的政府行为发生了巨大变化。政府投资的相对规模由最初占全社会固定资产投资90%以上,下降到如今不足5%。投资方向也发生明显转变,改革开放以前,政府投资是全社会固定资产投资的绝对主体,为了快速推进工业化,以工业为核心的第二产业成为政府投资的重中之重,构建完整的工业体系的基础性工作由政府投资完成。而改革开放以后,投资主体逐步走向多元化,与之相伴随,政府投资对产业结构的影响也由直接转为间接。国有经济固定资产投资的重点在20世纪90年代由第二产业快速转向了第三产业,新世纪以来这一投资倾向表现得更为突出。在最近十年每年用于固定资产投资的国家预算内资金中,几乎有50%左右的政府投资被交通运输、仓储和邮政业以及水利、环境和公共设施管理业所吸纳。除此之外,农林牧渔业、教育、公共管理和社会组织等都是获得政府投资较多的领域。这意味着政府投资更多地向具有基础性和公益性的行业和领域倾斜。改革开放后的政府投资与计划经济时期的另一个显著区别在于,政府投资所进入的行业大都不再是排他性的,即使是在当下政府投资相对集中的领域。

即便是政府的行为方式发生了显著变化,还必须要承认,在新中国产业结构升级的进程中,政府投资发挥了不容忽视的重要作用,如果不是依靠直接的政府投资,新中国最初的产业结构变动不可能在短期内完成。通过强有力的政府干预来促进幼稚产业发展不是新中国独有的发展方式,在各国工业化的历史中,这种行为并不少见,方法手段各不相同,人们不能达成一致的只是如何对经济活动中的政府行为进行评价。对于一个国家或民族某一历史时期内发展方式选择的审视,不仅仅是单纯从经济学角度考察这一方式是否有效率的问题,还有这些选择如何左右了这个国家在世界历史进程中的影响与地位。从这个意义上讲,新中国成立以来特别是成立初期的政府投资可能并不仅仅是经济问题。

[参引文献]

[1]《中国固定资产投资统计年鉴·1950~1995》,中国统计出版社1997年版,第23页。

[2]《建国以来重要文献选编》第4册,中央文献出版社1993年版,第606页。

[3]〔美〕亚历山大·格申克龙著、张凤林译:《经济落后的历史透视》,商务印书馆2009年版,第295页。

[4]《基本建设工作暂行办法》,《山西政报》1952年第2期。

[5]中华人民共和国国家经济贸易委员会编:《中国工业五十年·1953~1957》下卷,中国经济出版社2000年版,第1329页。

[6]实业部中国经济年鉴编纂委员会编:《中国经济年鉴·民国二十一年至二十二年》下册,商务印书馆1934年版,第11章第331页。

[7]中国社会科学院、中央档案馆编:《1949~1952中华人民共和国经济档案资料选编·综合卷》,中国城市经济社会出版社1990年版,第802~804页。

[8]《中国统计年鉴·2002》,中国统计出版社2002年版,第52页。

[9]《中国统计年鉴·2012》,中国统计出版社2012年版,第45页。

[10]中国社会科学院、中央档案馆编:《1953~1957中华人民共和国经济档案资料选编·工业卷》,中国物价出版社1998年版,前言第4页。

[11]中国人民建设银行总行编:《中华人民共和国财政史料》第六辑,中国财政经济出版社1987年版,第370~373页。

[12]国家体改委办公厅编:《十一届三中全会以来经济体制改革重要文件汇编》中,改革出版社1990年版,第207~211页。

[13]《中国固定资产投资统计数典·1950~2000》,中国统计出版社2002年版,第24页。

[14]《中国统计年鉴·2003》,中国统计出版社2003年版,第190页。

[15]《中国固定资产投资统计年鉴·1950~1995》,第46页;《中国统计年鉴·2001》,中国统计出版社2001年版,第157页。

[16]《十三大以来重要文献选编》上,中央文献出版社2011年版,第356~365页。

[1][收稿日期]2014-07-01

[作者简介]王丹莉,经济学博士,副研究员,当代中国研究所,100009。

这方面有代表性的论文如董志凯的《政府与市场在中国大陆投资中的作用变迁(1949~2009)》(《中国经济史研究》2010年第4期),其他则多体现在一些综合性的研究成果中,如曾培炎主编的《中国投资50年》(中国计划出版社1999年版)、刘湃的《新时期我国政府投资研究》(东北财经大学出版社2011年版)、汪同三主编的《中国投资体制发展道路》(经济管理出版社2013年版)等。

[2]根据《中国固定资产投资统计数典·1950~2000》(中国统计出版社2002年版)第15页数据计算得出。

[3]根据《中国统计年鉴·2011》(中国统计出版社2011年版)第147页和《中国统计年鉴·2013》(中国统计出版社2013年版)第153页中的相关资料计算得出。

[4]根据改革开放以后的统计数据,城镇集体所有制单位固定资产投资资金来源中也有一部分来自国家预算内资金,但这一部分所占比重很小,1981~1995年间国家预算内资金占城镇集体所有制单位固定资产投资全部资金的比重合计为1.06%(根据《中国固定资产投资统计年鉴·1950~1995》第373页数据计算所得),所以这里关于政府投资对产业结构影响的讨论以国有经济的变化和特征为主。这样做的另一个好处是由于都以国有经济作为讨论对象,改革前后的情况具有直接的可比性。

[5] 1981~1995年数据来自《中国固定资产投资统计年鉴·1950~1995》,第42~45页;1996~2000年数据来自《中国固定资产投资统计数典·1950~2000》,第48~54页;2002年数据根据《中国固定资产投资统计年鉴·2003》(中国统计出版社2003年版)第39~41页国有经济分行业计划投资规模计算得出。

[6]需要说明的是,选择2003年作为一个新的起点,只是因为国家统计局自2003年定期报表开始使用新的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)标准,由于统计口径的调整,行业划分以及数据的公布与此前年份有所不同。

[7]根据《中国统计年鉴》(中国统计出版社出版)2005年度(第212~215页)、2006年度(第210~213页)、2007年度(第210~213页)、2008年度(第192~195页)、2009年度(第192~195页)、2010年度(第176~179页)、2011年度(第166~169页)、2012年度(第180~183页)、2013年度(第174~177页)相关资料整理、计算得出。

[8]根据《中国统计年鉴》(中国统计出版社出版)2005年度(第212~215页)、2006年度(第210~213页)、2007年度(第210~213页)、2008年度(第192~195页)、2009年度(第192~195页)、2010年度(第176~179页)、2011年度(第166~169页)、2012年度(第180~183页)、2013年度(第174~177页)相关资料整理、计算得出。

[9]根据《中国统计年鉴·2013》(中国统计出版社2013年版),第174~177页资料整理、计算得出。

|